【アフリカ大湖地域の雑草たち】(29)

いちばんこわいこと

大賀 敏子

本稿は、コンゴ動乱をテーマにした先行の11稿(『アフリカ大湖地域の雑草たち(17)-(19)、(21)-(28)』(それぞれオルタ広場2022年5-7月号、9-11月号、2023年1-2月号、4-5月号、7月号掲載(末尾のリンク参照))の続きである。

I アフリカ兵の抜擢

二人の幹部職

1960年6月30日の独立直後、コンゴ国軍ではベルギー人に代わり、二人のコンゴ兵が幹部職に抜擢された。ビクター・ルンドゥラ司令官(commander-in-chief)と、ジョセフ・モブツ大佐・参謀長(Colonel and Chief-of-Staff)だ。アフリカナイゼーション(アフリカ人化)である。

後者のモブツは、後に二度クーデターを起こし30年以上コンゴを治めたが、もともとはルムンバの腹心だ。一方、前者のルンドゥラは、政変(1960年9月)後もルムンバ派、つまり、西側にとっては敵側につき、モブツほど有名ではない。ただし彼には、国連コンゴ活動(ONUC)の外国人たちが「ルンドゥラ大将、ありがとう」と感謝したエピソードがいくつかある(写真参照(The New York Times, 27 November 1960から転写))。

II ルンドゥラ大将のおかげ

国連調停員会

一つは、国連調停委員会へのサポートだ。

委員会は総会決議が設置根拠だ(註1)。コンゴ人たちが、一日も早く話し合い(議会の再開)で和解するように助ける目的で、構成員はアジア・アフリカ諸国の代表者だ。

コンゴ政府(カサブブ大統領―モブツ陸軍参謀長)は、表立って拒否したわけではないが、理由をつけて委員会のコンゴ出張を遅延させた。受け入れ準備がまだです、一部の構成メンバー(親ルムンバ諸国)をはずしてほしい、国連職員(事務総長特別代表)の人選を見直してほしい、など。ようや実現したのは、総会決議から3ヶ月もたってからだった(1960年12月19日議長団が、1961年1月3日委員会全体が、それぞれ到着)。その後も政府は、ホテルと食事と専用車を手配し、手厚いもてなしをしたものの、中身の協力はほとんどしなかった。

誰にも会えない

たとえば、委員会は国内抗争(註2)各派の要人との会見を求めた。それぞれの言い分を聞くためだ。会いたいとリストアップされたのは、①カサブブ、②ギゼンガ、③チョンべ、④カロンジのほか、⑤投獄中の政治犯(①により投獄されていた②に属するルムンバら、②により投獄されていた①に属するソンゴロら)などである。

結果的には2ヶ月滞在(2月20日出発)しても、ほとんど誰にも会えなかった。なかでもルムンバは殺害(1月17日)され、かつ、その情報は隠されており、会えるはずはなかった。

ただし唯一の例外があった。⑤のうちの後者(②に投獄された①側の政治犯)との面会だ(1月21日)。委員会報告書にこうある(A/4711、パラ25)。

「委員会が政治犯との面会を許されたのはスタンレービル(オリエンタル州、いまのキサンガニ)だけで、これが実現したのはルンドゥラ大将のおかげだ」

協力的だったルンドゥラが、いかに稀有な存在に見えたかがわかる。

(註1)国連特別総会決議(1474(ES-IV), 20 September 1960)に基づき、アドバイザリーコミッティ(ONUC構成国の代表者からなる国連事務総長の諮問委員会)が1960年11月5日に設置した。構成国は、エチオピア(書記)、ガーナ、ギニア、インド、インドネシア、リベリア、マラヤ(副議長)、マリ、モロッコ、ナイジェリア(議長)、パキスタン、スーダン、セネガル、チュニジア、アラブ共和国連合(ギニア、インドネシア、マリ、アラブ連合は活動開始前に撤退)。

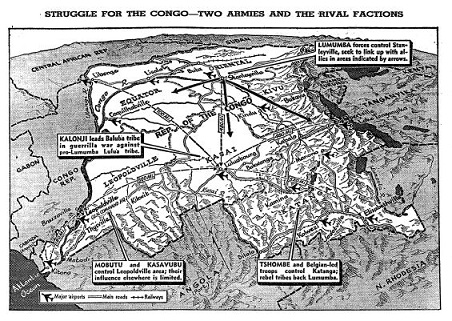

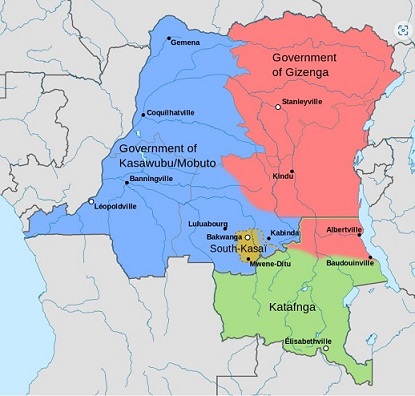

(註2)国内は大きく分けて4派が抗争中だった。①カサブブ・モブツ派、②ルムンバ派、③チョンべ派、④カロンジ派である(地図(The New York Times, 1 January 1961とWikipediaから転写)参照)。

スタンレービルは平穏

二つめはルムンバ死の発表(1961年2月13日)直後のことだ。

帝国主義・植民地主義反対の声があがり、国内はもとより、世界各地でデモ隊がベルギー公館を、それがなければアメリカ公館を取り囲んだ。ニューヨークの国連本部でさえ、抗議行動で負傷者が出た。ところが、ルムンバ派の拠点であったスタンレービルは平穏を保った。暴力は止めよという上官ルンドゥラに、兵士たちが従ったためだ。

火種はいくつもあった。現地政権は、ルムンバ釈放を求めるのに同州に住むヨーロッパ人の安全を交渉材料に使い(1960年12月9日)、自らこそ正当なコンゴ中央政権だと宣言(レオポードビルから遷都したという立場)していた(12月12日)。中央政府はこの内陸州に対し封鎖措置をとり、街は食料も燃料もひっ迫し、にぎやかな商店や飲食店やバーも閉鎖する緊張状態にあった。ルムンバ死を悼む集会(ミサ)には25000人も集った(S/4745)。にもかかわらず、暴動にはならなかった。

必ず大混乱になると考えていたアメリカ大使館は、ワシントンにこう打電した。「ルンドゥラが奇跡を起こした」(Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Volume XX, Congo Crisis; 48. Telegram from the Embassy in the Congo to the Department of State, Leopoldville, 12 March 1961)

名誉にかけて

さらに、このころこんな記録もある。

ルムンバ殺害に続き、同派要人たちが殺害された(1961年2月18日、フィナントらがバクワンガで殺害)。これは報復をまねき、反ルムンバ派の要人やヨーロッパ人が拘束された。するとただちに、拷問された、殺害された、とうわさが広がった。おりしも8人のベルギー兵がスタンレービルで拘束されており、ONUC責任者は公式書簡でその安否を問いただした(1961年2月22日付けS/4745)。

これに対し、翌日である。ルンドゥラ大将の「名誉にかけて」の返答が届いた。ベルギー人は生きており適切に取り扱われているとのこと(1961年2月23日付けS/4745/Add.1)。

不安はうわさを広げ、うわさが広がると社会はさらに不安定になる。こんなとき、確かな情報を迅速に届けてくれる人が、ONUCには貴重だったことは間違いない。

キンドゥの殺害

もっとも、ルンドゥラが、いつもONUCが喜ぶ情報ばかりを届けたわけではない。

1961年11月11日、ONUC所属のイタリア人航空技術者13人がキンドゥ(キブ州)に到着、空港で休憩中にスタンレービルから進軍したコンゴ国軍に暴行を受け、連行された。ONUCマラヤ兵が警備していたが、あまりに少数だった。

このときもルンドゥラが事実確認に奔走した。しかし、13人は惨殺されていた(S/4940)。

III ゆがめられた像

なぜ英雄化されるのか

かゆいところに手が届くような対応で、ルンドゥラが国連職員や西側外国人にもてはやされたという事例を挙げてきた。同時に抜擢されたもう一人はモブツであるが、彼もまた、使える、ものわかりが良いと、重宝され「かわいがられて」いたことであろう。でなければ、台頭できたはずはない(モブツについては別稿に譲る)。

さて、本稿での筆者の意図は、実は、ルンドゥラを英雄化することではない。

確かに、彼のおかげでONUCの仕事が進み、人々の安全が護られた場面はあった。しかし、それは、上官として指示を出し部下をコントロールした、問われた質問に返事をしたというだけ、つまり、彼は当たり前のことをしただけである。それがなぜ、わざわざ取りざたされるのか。当時のコンゴでは、当たり前のことをできる人がまれだったのだという認識が前提にあるためであろう。

では、その認識はどこから来たのだろう。コンゴに膨大なエネルギーを投じた国連の報告であり、情勢を盛んに報道した西側メディアなどである。

共通した基調

これらの記録には、共通した基調がある。独立は準備不足で、コンゴ人にはまだ国を治める力はない、というものだ。たとえば、国連事務総長特別代表は次のように表現した。

「コンゴ人の公務員、指導層、専門家であって訓練をされた者は“ほとんど絶無”で、行政経験・政治経験は“ぎょっとするほど皆無”だ(First Progress report to the Secretary-General from his Special Representative in the Congo, Ambassador Rajeshwar Dayal, 21 September 1960 S/4531)。

また、ハマーショルド国連事務総長はこう伝えた。

「カサイ州に送られた国軍兵士のなかには、独立以来のこの2ヶ月というもの、サラリーをまったくもらっておらず、食べ物もない部隊もあった。となると、命令に背き、市民を略奪するほかない」(1960年9月9日、安保理第896会合、パラ84)

とあるレトリック

しかしどうなのだろう。確かに、国連で言うところの「専門家」「熟練した人」は少なかった。だからと言って、当たり前のことをできる人が珍しかったのだと断定していいのだろうか。実は、当たり前の仕事をするコンゴ人は、あっちにもこっちにもいたのだと、こう認識するのは誤りなのだろうか。

上官の言うことを聞く、与えられた仕事をするといった態度に、高学歴は必ずしも必要ではない。いまでも、経済的条件、家庭環境などにより教育機会に恵まれなかった人がいるが、そのような人の中にも、打てば響くような、目から鼻に抜けるような人はけっして珍しくない。

なぜルンドゥラの活躍が頻繁に記録されたのか。彼が例外的な逸材だったからでは必ずしもなく、彼をそのように描くのが、とあるレトリックを流布するうえで有効だったからではないのか。

レトリックとは、つまり、コンゴは「気の毒だ」「助けてあげよう」「実力がないから、将来は実力がつくようにしてあげよう」と。国際支援の価値をけっして過小評価するつもりはない。多くの場面で緊急に必要、かつ、有効であったし、しかも、一見、美しい。

しかし、それだけでは、コンゴ人についてゆがんだ像しか見えてこないのではないか。

IV 手に届かない記録

動乱勃発

さて、そもそもコンゴ動乱のきっかけは何だったのか。

「独立(6月30日)の祝賀行事が終わるか終わらぬかのうち、あちこちの主要都市で暴動が起きた。独立さえすればすぐ暮らしが良くなると、素朴だが単純すぎる期待を抱き、それが裏切られたと感じた人たちは、ベルギー人をはじめとするヨーロッパ人をねらい撃ちにした」

そして、ベルギー軍がカタンガ州に侵攻した(1960年7月10日)と、こう書いたのは実は筆者自身である(オルタ広場2022年11月号)。慎重にバランスをとって書いたつもりだったが、事実の一面でしかなかったかと考え直している。

最初にうわさがつくられた

ベルギー人社会学者のLudo De Witteは、ルムンバ暗殺について1999年9月に著作をまとめた。これは大きな反響を呼び、ベルギー議会による調査につながったという(議会調査については、オルタ広場2023年2月号参照)。

著者は、冒頭でふれたアフリカナイゼーションは、カタンガ州などホットスポットは別だが、いくつかの駐屯地では、規律の維持と向上に奏功したと言う。

確かにこれを裏付ける記録は西側報道にもある。たとえば、レオポードビルでは、コンゴ人上官の命令は兵士たちに届き、兵士たちは任務につき、任務が明けたら帰宅したとある(The New York Times, “Troops of Congo Army Stage Mutinies”, 7 July 1960)。

そして著者は、そもそものベルギー軍侵攻についてこう説明している。

「まず、うわさがつくられた。軍隊が反乱を起こしヨーロッパ人女性に乱暴をしていると。うわさはまたたくまに広がり、おびただしい数のヨーロッパ人が緊急退避を始め、その緊急退避を、ベルギー政府は武力侵攻を正当化する理由にした(Ludo de Witte, “The Assassination of Lumumba”, p.42-43)」

もしこのとおりであれば、コンゴ史の見方はまったく異なってくる。

忘れてはならぬこと

ここに忘れてはいけないことが一つある。

ほとんどのコンゴ人は、当時、筆記によるコミュニケーションになじみがない、言い換えれば、世界に幅広く通用する言語では文字を書けなかったということだ。となれば、後の人々の手に届きやすい言語、形式で、記録が残っていないということは、当然ありうる。

いまの世界を生きるうえで、自らの立ち位置を知るためには、言うまでもなく、相手の実像を見誤らないように細心の注意を払うことが必要だ。そのためには、歴史の正確な理解が大きな助けになる。

ところが、歴史を学んでいるつもりで、実は、書くことができる立場にいた誰かが、書きたいと考えた趣旨を読まされているだけなのだろうか。そう思って、ふと背筋が冷たくなった。

ナイロビ在住ライター・元国連職員

編集部注:過去の記事はこちらから。

・アフリカ大湖地域の雑草たち(17)「1960年の国連安保理」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(17)「1960年の国連安保理

・アフリカ大湖地域の雑草たち(18)「ベルギー統治時代のコンゴ」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(19)「国連職員のクライアント」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(21)「相手の実力」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(22)「お兄さんと弟」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(23)「生涯感謝している」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(24)「国連のきれいごと」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(25)「誰が問われているのか」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(26)「武力をつかって平和を追求する」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(27)国連をダメにしたくない

・アフリカ大湖地域の雑草たち(28)思いやりは無用の長物

(2023.8.20)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最新号トップ/掲載号トップ/直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧