【ある記録】

大逆事件の犠牲者・管野須賀子について残された記録

――補遺としての「中山泰昌」

羽原 清雅

いかがわしい大逆事件で死刑になった管野須賀子(1881・明治14-1911・同44)。

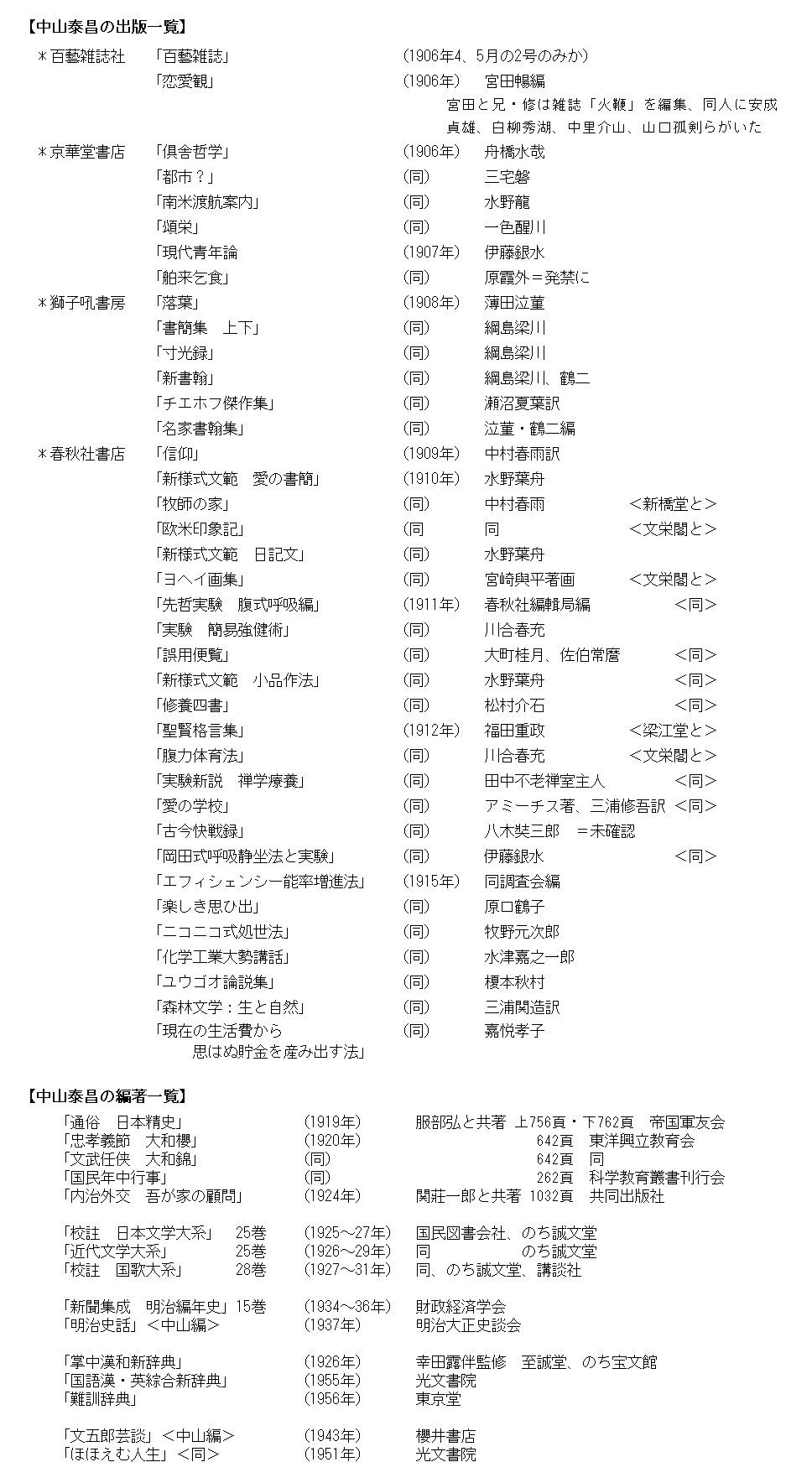

彼女の若い時代を共にした私的な思いを、文筆業の中山泰昌(本名三郎・1884・明治17年-1958・昭和33年)が記したものが残されていた。中山の令孫に当たる清田(青島)啓子さんが教えてくれたものである。

清田さんは「花袋『縁』中の一モデルの証言」(駒澤短大国文 第10号)に、祖父の中山について書いている。また、動物の虐待防止の活動を続け、長年「動物ジャーナル」なる雑誌を刊行してきた。

中山はほとんど無名の人物だが、活字の世界を彷徨して、社会的な貢献を果たしている。彼は、「宮武外骨」という破天荒ながら、まじめな探求心を持つ異才・奇才に関わりを求めたことを機に、今も重用される15巻に及ぶ「新聞集成 明治編年史」を残している。

家庭の事情で高等小学校までの学歴ながら、苦学を重ねて丁稚奉公から出版業に入り、童話や各種の執筆、俳句作り、国語辞書の編集、古文や国歌などの文学全集の編纂などにも業績を持つ。それらのほとんどは、一人だけでの仕事だった。

長文になって恐縮だが、中山なる人物について、明治、大正、昭和3代を生きた文筆家のひとつの姿を、知名度がないからこそ、併せてここに残しておきたい。

津和野出身の中山は、高等小学校を出たあと、神戸に出て日本組合基督教団神戸教会で入信、書記として勤務、そこで3歳年長の管野須賀子と席を並べて仕事をしたことがある。

その思いから、下記の記録を残したものと思われる。須賀子の処刑を受ける決断が、不治の病に罹患していたことによる、との見方を示している。

中山が「明治編年史」作成に関してアプローチした宮武外骨は、終戦直後の1946年に「大逆事件顛末」なる書を刊行している。中山はその本の余白に、管野への思いを冷静に綴っている。ほぼ同時代の若い管野を知る人物の記録として、興味をそそるもので、ぜひ記しておきたい。ただ、小文中に「東京で予の伯父が小新聞を出した時、女史に小説を書いてもらった」とあるが、残念ながら現時点では、「伯父」「小新聞」「須賀子の小説」のいずれも不明のままだ。

以下は、その記録である。カタカナ表記だが、ここでは読みやすい平仮名とした。

昭和廿一年春、予の「明治編年史」を出版して呉れた龍吟社より、「明治社会主義文献叢書」数十冊を出版することとなり其の資料借覧を乞ふべく明治文庫の宮武翁を訪ねた時、翁は大逆事件に就ての資料を纏めたいとの御話があり、早速之を龍吟社主草村氏に伝へ茲に約束が成立して出版さるゝに至ったのが本書である。

<「幸徳一派 大逆事件顛末」宮武外骨編 明治社会主義文献叢書 龍吟社版>

(奥付 昭和21年12月20日 初版印刷/12月25日発行 B5判189ページ)

''大逆事件に就ては思出の頗る深いものがある。此の一味中の紅一点たる管野スガ子女史に予が神戸時代より親しくして居るのである。それは予が原田助氏<註:日本組合基督教団神戸教会牧師>の許に居たころ、仝氏主幹の「基督教世界」の編輯員としてスガ子女史は働いていたので 毎日顔を合せて居たし、女史、后、紀伊の牟婁新報に去り、そこで荒畑寒村君と相知り、二人で東京生活を始めてからも親しく往来し、后には予の身辺にも刑事が来たことがある。又、森近運平氏<註:明治期の日本社会党結成に参加、宮武外骨の支援で「大阪平民新聞」創刊。大逆事件で死刑に>も予の金尾文淵堂時代に能く知る仲であり、仝氏が三崎町でミルクホール出した当時の思い出も少くない。

(以下裏面) 管野女史は宇田川文海<註:新聞記者、小説家>の弟子で地方新聞<註:和歌山県田辺市の牟婁日報社>に文海の代作物など書いて居たことがあらうと思ふ。(彼女は)幽月と号し、東京で予の伯父が小新聞を出した時、女史に小説を書いて貰ったこともある。神戸時代に日曜毎に教会に来る、つゝましい女であった。それが荒畑氏と知るに至り、后、幸徳<秋水>氏と同棲するに至って益々左傾したのは無論であるが、不治の病を得て居ることも、却って斯人を英雄化?したことは否まれぬ。女史の妹<註:ヒデ、明治40(1907))年2月死去・17歳>も東京で死んだ。その時は安成二郎君と共に臨終の枕許に一夜を明したが、つヾいて女史もこの病に冒された。「どうせ死ぬ身だ」といふ絶望が却って女を大胆にした。一味の他の男仲間よりも優れて堂々たる態度であった<ママ>いふことであるが、それも此の絶望から来た大胆さが、所謂「死花を咲かす」気持になって行ったのであらうと思ふ。''

昭和廿二年二月 中山生記

中山泰昌について

中山泰昌のこと この人物は地味な存在ながら多様多彩で、一言では言い難い。長くなるが、興味を誘う生涯でもあり、ここにトレースしておきたい。後半で、管野須賀子についても触れる。

<津和野に生まれて> 中山は、島根県でも辺境の古都市津和野に生まれた。国学を掲げて、初期の維新政府で神道国教化を図った大国隆正、福羽美静、加部厳夫ら、八杉家では医の父利雄・ロシア語の子貞利・生物学史の孫龍一、紡績の山辺丈夫、知名度全国区の西周、森鴎外、地質・地震学の基礎を築いた小藤文次郎、脳外科医・俳人の中田瑞穂、女優の井沢蘭奢、最近では安野光雅の出た地であり、そこには山峡という土地柄の貧しさを学問で補う雰囲気があった。

中山三郎、のちの泰昌は津和野藩士の斎藤善哉、セキの3男に生まれる。津和野高等小学校を出て間もなく、12歳で父親を亡くし、同じ旧藩士であった中山家に妹トミと二人で養子入りする。男系に恵まれなかった中山家には、それ以前の3代にわたって斎藤家から養子を受け入れていた。三郎は中山家の養女タカの弟として、妹のトミは中山博人を養父として入籍。つまり三郎にとってのタカは姉、トミにとっては養母に当たる関係だった。なぜ複雑な入籍の関係にしたのだろうか。これはわからない。タカはその後、東京の三郎・泰昌のもとで生活し、そこで他界している。

なお、タカの父は元同藩士の岡村素介といい、80歳で「石津亀井記」12巻に藩主亀井家の事績を書き残した人物。のちの泰昌が、学問を身につけ、文筆に向かったのも、なにかタカを通じて、岡村の影響があったのだろうか。

中山三郎が生まれ育った津和野町鷲原の幼友達には、「校正の神様」と言われ、永井荷風の「墨東綺譚」の中の「作後贅言」に登場する、学あり奇ありの神代<こうじろ>種亮(帚葉・1883-1935)、また戦時に子供向けの芝居や童話風の講演などで知られ、声優徳川夢声の叔父でもあった天野雉彦<きじひこ・隆亮・1879-1945>がいた。それぞれに強い個性を持つ3人は上京後も交流を続けていた。

中山はかつて5歳上の天野を「天野の隆ぁ兄いさあ」と呼んでいたといい、「天野雉彦小伝」(松永善五郎編)には「後年教育講談で天下を鳴らした雉彦翁の弁舌の萌芽は、この頃<幼児期>から既に培われていた」と書かれている。

また中山は、長じての神代について「明日の米代も無いといふのに十銭玉一つ見つけると、それを電車賃にして(荷風らのいる)銀座に出る。・・・帰りには電車賃だけ借りて帰宅する」「神代君の性格も性格ながら、一言にして言へば我が儘で、人との融和性が乏しく、かつ仕事に対しての根気がなかったのが最大の短所」とした。だが、「同君の真の価値は、明治文学の薀蓄の偉大さ」「雑学的にも実に博学であり、趣味も幅広くなかなかの『通』」とあり、ユニークな人物であることがわかる(「郷土石見」26号、苫木虎雄「神代掃葉覚書」)。

天野、神代の二人はともに島根師範に進むが、貧しい中山は彼らの豊富な知識や多様な話題の語りに刺激を受けながらも、進学はできずに神戸に生活の道を求めている。17、18歳のころである。

中山は、故郷津和野に未練はなく、「幼にして両親の許をはなれて他家に養はれ、親、兄弟の親身の愛というものを知らず、貧乏に肩身狭く育った故郷に対しては、寧ろ呪はしい気持より外に何の未練もなかった」と書いた(彼の所有した田山花袋『縁』の本のわきに書き込んでいる)。だが、後年には津和野に深い感慨をもって帰郷、名町長といわれた望月幸雄らと親しく交わり、また望月のことなど、この地のあれこれを書き残している。「明治編年史」の中でも、津和野関係の項目が少なくない。

<神戸での入信と発奮> 神戸に出たのは1902(明治35)年ころで、兵庫県庁に2年ほど勤めている。県庁にその記録はない。高小卒の身では小使い程度だったのだろう。そのころの心細さ、寂しさが書き残されている。

そんな寂しい気持ちがあってか、翌年、日本組合基督教団神戸教会に行き、受洗し入会する。時の牧師は、原田助(のち第7代同志社社長<のち総長の名称に>)で、当時の記録を見ると中山を評価していたようだ。そのころ、知識を求め、社会の変革を求める若者たちは、この宗教にあこがれを持ち、中山もそのひとりだった。

教会の活動にはとくに熱心に取り組み、会合での司会や感話、俳句の紹介、朗読などをやった。1904年には県庁を辞めて、教会の書記に採用されている。

2年ほど関わったこの教会で知り合ったのが、冒頭に触れた大逆事件の管野須賀子であるが、そのくだりは後述しよう。

中山は、気の合う仲間との交流を長く続ける気風があり、それが彼の財産にもなっている。

神戸教会では、キリスト者で詩人の一色醒川(義朗、白浪)の知遇を得ており、これが上京のきっかけにもなった。中山の上京したい気持ちを聞いた一色が関西の文芸誌仲間で、すでに東京で活動していた津和野出身の中村春雨(吉蔵)に、中山の意向を連絡した。

すると、恵まれたことに、春雨からは1905(明治38)年も押し詰まった12月に、ただちに上京せよ、との電報が送られてきた。春雨はすでにキリスト教小説「無花果<いちじく>」を発表しており、中山たちが上京の年には欧米に留学、イプセンを研究し、また帰国後は新社会劇「牧師の家」を執筆、島村抱月、松井須磨子の芸術座を盛り上げるなど劇作家として活躍、早大教授も務めた。

一色の詩集「頌栄」は、中山の関わる京華堂書店で出版する関係でもあった。また、兄事する一色が33歳の若さで病死したのは、中山の下宿でだった。

<綱島梁川とのこと> キリスト教の洗礼を受けていた中山は一色とともに1906(明治39)年正月早々に上京、中村春雨の紹介で金尾文淵堂に就職する傍ら、熱心なキリスト者である綱島梁川に私淑、その会合に出始めた。一色も一緒だった。

綱島はその著作「病間録」、次いで「回光録」を文淵堂から出版、また彼が編集に参加した「早稲田文学」(再刊)も同社から出すなどの関わりがあって、中山と知り合うことになったようだ。

綱島の「書簡集」は、中山の起こした獅子吼書房から出されており、その中に06年11月から梁川の没する直前の翌年9月までの、中山宛の11通の書簡やはがきが紹介されている。内容は、彼が中山に自著を病床に届けるよう、あるいは見舞いの菓子果物のお礼を伝えるよう、あるいは「回光録」の編集に関わる注文、本購入などの依頼で、当時はまだ実務的な内容ばかりだった。

綱島は、クリスチャンとして、評論家、倫理学者として、この時代の知識人の象徴的な存在の一人。東京専門学校(現早大)で文学、哲学を坪内逍遥、大西操山に学び、また「早稲田文学」の編集に関わり、その後倫理、哲学、美術、思想、文芸などの評論活動を重ねた。だが、10年来の結核に苦しみ、35歳で早世している。

梁川の亡くなる前後に、彼を慕う各地の人々が「梁川会」を作り、中山は追悼会、月命日の会合、雑司が谷墓地の墓碑建設などの事務方を務めた。梁川の没する直前の8月20日に「回覧集」第1号が作られた。メンバーが思い思いの事々を書き込んだもので、それには「東京梁川会ハ毎月例会ヲ開キ居レリ中山三郎君主トシテ斡旋ノ労ヲ執ラル」「石碑の図案、石工の選択などに奔走」などとある。中山には思い込むと積極性を発揮、裏方として一途に支えに回る、そんな個性があったようだ。

「回覧集」第2号からは中山も参加、神戸教会時代に触れている。「(受洗は)一色兄に導かれたやうに思ふ・・・常に僕を教へ励ましてくれた人」、「西山庵(いほり)さん、さんは今呼ぶとおかしい、よそよそしいやうで僕の精神的『お母さん』で、僕はその手にあはぬ駄々っ子でした。随分とやんちゃを極めたもの」、「白夢(金子卯吉)兄は神戸に於いて、最も愛慕した法の師です。講壇のドライは君によって潤され、わが荒れたる心は君によって耕され、培われました」と書いている。

<註:金子白夢・卯吉(1873-1950)神戸教会のあと伝道師となり、福井教会牧師を経て名古屋愛知教会を拡充した>

<註:西山庵 神戸女学院教師。神戸教会の女性信者で、中山、一色との親しくしていた。中山よりも15、6歳年長で、中山は「おっかさん」「マザー」と呼び、生涯慕っていた。1905年5月、一色が淡路島洲本の裁判所書記になり、中山と西山が訪ねたことで二人の関係がうわさにのぼった。また、教会の原田助牧師に慊(あきた)らない一部の信者が別の伝道演説会を開催、牧師宅に寄宿する書記の中山がこれに参加したのはけしからん、との声が出た。こうした煩わしさもあって上京に踏み切ることになった。>

<永代静雄のこと> この教会では、永代静雄とも親しくなっている。永代は2歳年下で、親しかった一色とは対極のように活発、行動的な性格で、長い付き合いの始まりになった。

彼は関西学院のあと、神戸教会メンバーの貿易商らの寄付で同志社に学ぶ途中、後述する恋人の岡田美知代を追って上京、早稲田大学に入るのだが、中退している。

翻訳、著作のほか、毎夕、東京毎日などの記者、編集幹部を経て新聞研究所を設立。昭和16年までの約20年にわたり「日本新聞年鑑」などを刊行、日本新聞学院(1927年)を設けるなどして、この業界の貴重な記録と足場を残した。「不思議の国のアリス」の最初の翻訳者でもある。彼は戦時中、新聞社などが重用した伝書鳩の普及にも力を入れていた。子どもの頃に鳩を飼育していた経験があった。

中山は関東大震災で苦境に立ったあと、永代の新聞研究所に勤めて、主幹、のちに社長として「出版内報」の発行を手伝っている。中山は、残された永代の弔辞のなかでしみじみとした関係を述べている。

永代のもうひとつの話題にも触れておかなければなるまい。永代の恋人(のちに結婚)の岡田美知代はのちに女流作家になる。美知代は、当時すでに著名になっていた田山花袋の弟子となるが、花袋は彼女に恋心を抱き、その想いは「縁」「蒲団」の作品に登場する。

神戸教会の書記だった中山は、永代だけではなく、洗礼を受けた美知代もよく知っていた。美知代の兄で神戸高商の教師だった岡田実麿が神戸教会の信者で、美知代もよく立ち寄っていたのだ。中山が永代に、彼女の話をしたことから彼の恋に火がついた、といわれる。

そのような関係で中山は、上京後の永代と美知代の間での手紙の取次、花袋との調整、家探し、二人のけんかや別れ話の仲裁、挙句は新婚家庭に一時転がり込むなど、深く関わっていた。

このふたりと花袋3人の詳しい関わりについては、冒頭に触れた清田啓子さんが駒澤短大国文の研究誌に書かれたものを読まれたい。中山は3者の関わりをつぶさな記録を残していて、清田さんはこれをもとにしており、その心理戦の様子に惹かれるものがある。

ここでは、そっけなく結論だけを急ごう。ふたりの結婚を通知する、中山三郎ら名義の書状には「永代静雄、田山みちよ」とあるのだ。生まれてくる赤ちゃんが私生児になってはかわいそう、との田山花袋の気持ちもあり、美知代をとりあえず花袋の養女にしたという。

だが、個性の強い二人は離婚となる。離婚後の美知代は「主婦之友」記者として渡米している。永代と美知代の間に2人の子ができたが、ともに若くして亡くなっている。

ちなみに、兄の岡田実麿は1907(明治40)年、夏目漱石が朝日新聞への入社で退任、空席になったあとの一高の英語教師を継いでいる。

ところで中山は、上京する前に、陸軍の応召に遭って、約40人に見送られて郷里に近い島根の浜田連隊に行くのだが、体格検査で不合格になっている。中山は小柄でやせており、「小城下で私は米の値の一番高い時に生まれたからこんなに男が小さいのです」(梁川回覧集第5号)と冗談めかして書いている。

<出版を通じた交流> 1906(明治39)年1月、上京したばかりの中山が勤めたのは金尾文淵堂(金尾種次郎)で、これが中山を活字の世界に関わる契機となった。もっとも、その仕事は住み込みの丁稚小僧兼番頭だった。

文淵堂は、凝った本の意匠、装丁、挿画、造本などで好評を博して、多くの良書、美書を出版していたが、仏教大辞典の出版が滞って一時倒産している。

当時、誠文堂創業の小川菊松、田山花袋、松下幸之助、本田宗一郎らも丁稚育ちだったように、丁稚は、資産も係累もなく都会に出てくる若者の、第一歩を踏み出す職でもあった。

苦労が身についていた中山の仕事ぶりは周囲から認められたようで、半年後には、文淵堂の支援を得て「百藝雑誌社」、ついで「京華堂書店」、さらに自立して薄田泣菫の弟鶴二らと「獅子吼書房」を相次いで創業している。また、出版経営の傍ら、文学青年らしく執筆の意欲にもかられている。

というのは、それまでに文淵堂で安成二郎<のちに編集者、新聞記者として執筆、また大杉栄を知る>と知り合い、その周辺には兄の安成貞雄、白柳秀湖、山口孤剣、宮田修・暢兄弟、内田魯庵、堺利彦といった文人たちが存在しており、そんな未知の世界を知ったのだ。

また、そうした縁の広がりで、ブラジル移民の父とされた水野龍、多彩な作家で万朝報記者の伊藤銀月、大阪朝日の記者で都市問題に目を付けた三宅磐、社会主義に傾倒した原霞外、奈良期の俱舎宗研究の舟橋水哉、先述の一色醒川らの著作を、京華堂書店から刊行するまでになっていった。

獅子吼書房では、薄田泣菫、綱島梁川の著作やチエホフ傑作集などを刊行した。先にも触れたように、金尾文淵堂での勤務以来の中山は日ならずして著述、出版の世界、さらにその周辺の人々をこれほどまでに手広く知ったのだ。

獅子吼書房の経営は楽ではなく、やがて前川文栄閣の前川又三郎の資金援助を得て「春秋社」書店を立ち上げることになる。1909(明治42)年の秋ごろである。

このころ、中山は同郷の森鴎外を訪ねたことが鴎外の日記にある(同年10月12日、12月12日付、同11年4月4日付)が、これは最終部分の項で触れよう。

春秋社発行の第1号は、世話になった同郷の中村春雨による訳書「信仰」(アンドレーエフ著)で、ほかにも「牧師の家」「欧米印象記」を刊行している。また、歌、詩、小説、翻訳などを手掛けた水野葉舟、キリスト者で東洋思想にも通じた松村介石、あるいは健康や文範などのハウツーものを出した。中でもベストセラー的に売れたのがアミーチスの「愛の学校」(三浦修吾訳)で、これはのちに「クオレ」として読み継がれている。

春秋社はそれなりに軌道に乗ったようだが、中山は「所以あって一時閉鎖して隆文館編輯部に入り、ここに三年間過ごし」ている。第1次世界大戦の勃発で用紙が暴騰、春秋社再興はむずかしく、大正期に入ってからの発行は数冊にとどまっている。

この「隆文館」というのは、新聞記者で作家でもある草村松雄(北星)が興したもので、すでに田山花袋の本を数冊出していた。永代静雄・岡田美知代の結婚に尽力した中山は、ここでまた花袋と遭遇することになった。3人の恋愛騒動と結婚が尾を引いていたのだ。

中山はまた、人気作家の渡辺霞亭が大阪朝日に連載した「渦巻」(全4巻)の版権をめぐって、以前の雇用主で倒産後に再起なった、いわば恩人である金尾種次郎と争うことになり、結局版権を手に入れている。なお、草村については次の項で触れる。

1912(明治45)年6月、中山は増野玉江(1895-1956、戸籍名。鶴見・総持寺に建つ墓誌では玉枝となっている)と結婚する。玉江は、津和野に隣接する日本海側の山口県須佐村(現萩市)の出身。出会いの事情は分かっていない。泰昌28歳、玉江24歳。我が道を突っ走る中山をしっかりと支え、絵心のある玉枝はのちに「新聞集成 明治編年史」の編纂を手伝い、新聞に掲載された様々な絵を写しとるなど、仕事のパートナーでもあった。

<執筆に燃えて> 前述したように、第1次世界大戦(1914・大正3-18・同7年)によって出版事業が厳しくなると、結婚後の中山は春秋社の経営から著述に専念するようになる。中山本来の望む方向だったのだろう。

戦争勝利の影響を受けてか、著作のトーンには日本的な文化の潮流を礼賛するような姿勢が見えている。書名を見てもその様子は、「通俗 日本精史<上下巻>」(1919年)、「忠孝義節 大和櫻」、「文武任侠 大和錦」、「国民年中行事」(以上20年)、「内治外交 吾が家の顧問」(24年)などに表れている。「日本精史」は帝国軍友会の出版で、全般的に国民の思想誘導的な、時流に乗った姿勢が見えている。いずれも部厚なもので、292頁の「国民年中行事」以外は、1,000-600余頁だった。

「大和櫻」「大和錦」は東洋興立教育会刊、それに「日本精史」は帝国軍友会出版とあるものの、広告は同教育会となっている。さらに、同教育会の住所は草村松雄の財政経済学会の所在地と同じであった。

草村は東京専門学校(早大)を出て、のちに記者の傍ら作家となるが、隆文館を設立した。春秋社の経営が思わしくない状態になっていた中山も、ここに勤務することになった。

草村は1920年に、隆文館を同郷の松野鶴平、それに星島二郎に引き渡して、龍吟社と財政経済学会を設立している。政治性のあった草村は、第1次世界大戦終了、そして米騒動、シベリア出兵という世相にあって、右傾軍国化していく世相を見抜いて、東洋興立教育会を立ち上げている。そこに、筆が立ち、経済的に厳しくなっていた中山を誘い込んだのではなかったか。これらの刊行年からすると、1919(大正5)年から24(同10)年ごろであるから、まさに符合してくる。

中山と草村の関わりは、のちに宮武と中山が力を入れる「新聞集成 明治編年史」の発売元としての関係につながっていく。

だが1923(大正12)年9月の関東大震災は、中山の家族、養母と妻、幼い3人の子どもをも巻き込んだ。この40歳のころのことを、20年後に回顧している。

「私は自ら好んで業を選び、業を変へたことはないが、運命は何時も私を一処に落ちつかしめなかった。彼方へ飄々、此方へ浪々、そして其の最後が、大地震の鉄槌打ちのめされたのである。・・・丸裸で投げ出されて、瓦のカケラ一つ持たぬ私は最早立ち上がりやうがない」

その凄惨な実態と社会状況は、中山が現場のルポとして創刊間もない「サンデー毎日」(1923年9月16、23日各号)に詳述しているので、ここでは触れない。

失意に打ちひしがれながら、生活に追われた。若いころからの仲間である永代静雄のもとで永代の新聞情報、中山の出版情報を合わせて「出版内報」として紹介する仕事や、出版相談所を設けるなどしたことは先に触れたとおりだ。

中山再起のきっかけは、国民図書株式会社から「校註 日本文学大系」出版の話があり、これに集中したことだった。1925(大正14)年から31(昭和6)年の間に、最初の「日本文学大系」(25巻)、「近代文学大系」(25巻)、「校註 国歌大系」(28巻)を相次いで編纂した。これらはその後に小川菊松の誠文堂から出版、「国歌大系」は戦後の1976年にも復刻されて講談社から出版された。

「日本文学大系」の序は新村出、上田萬年、三上参次らが記し、上田は「徒に量の多さ」「統一性なく漫然と編纂」「校訂校正の杜撰さ」といったことはなく、「先蹤の闕典を仔細に点検して、どの点からも遺憾のないように、且永く後代に残す本」「理想的」「非難の尠ないもの」と評している。さらに、「『体系本』といふ称呼を以て云い囃さるゝに至ったといふことは、即ち其の価値と権威とが一般に広く認められたから」と評価している。

また、三上は「某々全集、何々叢書類の刊行が一斉に発表せられ、殆ど応接に遑のない有様で、さながら陽春三月百花一時に爛漫たるの観がある。これはかの大震火災に書籍が多く亡びたのを補充しようといふことをはじめとし」などと円本ブームに触れている。

江戸文学を網羅した「近代日本文学大系」については、内田魯庵の書いた序に「国文系統の擬古文学を採らずに、俗文学を集めた処に、大いなる意義がある」とある。

すごいエネルギーである。著作者の学者群にまじって、彼自身も「国歌大系」のうち2巻の校註を引き受け、また5巻にわたる索引を仕上げている。その索引は、整理カード36、7万枚、4,000頁というもので、「索引として学界第一の大量のもの」と自賛している。

ところでこの大系本は、大正末から昭和改元時の1927年に始まる「円本ブーム」に、わずかながら先んじていた。このブームは、関東大震災で多くの出版物が消滅し、活字に飢えていた知識層に、1冊1円の廉価で「現代日本文学全集」を売り出した改造社が火をつけたのだ。この動きはまたたく間に出版業界全体に広がり、多様な全集類を生み出した。中山の大系本は1円ではなかったが、この出版ブームに先駆けての出版でもあり、その波に乗って大いに売り上げを伸ばすことになった。

<絶頂の明治期新聞の集成> 中山の人生において、社会的長期的な遺産になったのは、なんといっても「新聞集成 明治編年史」の15巻だろう。

この15巻は、1934(昭和9)年12月から36年12月の間に、草村松雄の財政経済学会から発行された。初版、再版各1,000セットで3版を重ねて、戦後も2回復刻版が出された。この編纂会には著名な顧問35人、たとえば宮武外骨をはじめ清浦奎吾、徳富蘇峰、緒方竹虎、石橋湛山、博報堂の瀬木博尚らや報道各社代表、学界から尾佐竹猛、田中穂積、新村出ら、財界の藤山雷太ら、陸海軍や文部省の各界からも要人が名を連ねている。実質的に編纂のリーダーを務めた中山の肩書は、編輯主任だった。

中山の書く緒言を見ておこう。

「新聞は人間の社会意識の本能に基いて発生したる、其の時代々々の詳細忠実なる報告書」とする一方、「新聞は、必ずしも正確なる歴史の記録ではない。・・・時としては杜撰、粗笨、蕪雑を極め、臆面もなく誤謬を点出し、恰も時代の偽作物であるかの如き感を与ふる場合すらある」と新聞の犯すリスクをも指摘、それでも「新聞は其の日其の日の社会の縮図である。・・・此の位正直に無雑作に、且無遠慮に時代の色調を反映してゐるものは無く、殊にこれ程社会の出来事を、大小それゞゝの項目に分って記録し、後日の分類と索出とに惜しみなく便宜を与へてくれるものは無い」と評価している。

もともとは、1923(大正12)年9月の関東大震災で、多くの新聞、雑誌、書籍などが消滅したことを憂えた宮武が、博報堂創業の瀬木の寄付を受け、また吉野作造、穂積重遠らに相談して、残された明治期の新聞、雑誌の収集に動き出した。明治新聞雑誌文庫は当初、東京帝大の中央図書館への付設が考えられていたが、ここへの受け入れを断られたため、法学部が引き受けることになり、今もそのままの扱いになっている。

宮武は1927(昭和2)年、この文庫の事務主任(嘱託)という「官」の職に就き、精力的に全国を歩いて明治期の新聞、雑誌を渉猟し、手持ちのものも含めて、新聞約870種37万枚、雑誌約5,600種12万5,000部、図書約3,900種6,000余冊を集めた。

ちなみに、宮武は反骨、在野の異色の著述家として知られ、言論弾圧の強まる風潮の中で、筆禍の扱いで3回4年余の入獄、罰金刑15、6回、発禁・差押処分20回以上、執筆による署名責任者の投獄3回、という記録を持つ人物。

中山は、この大量の資料を編年史として生かしたく宮武に話を持ち込み、時間はかかったが、1933(同8)年にこの本の出版元になる草村松雄を交えた3者の間で話がまとまった。

中山は「この編纂は、上野の図書館<註:国立国会図書館の前身>の乏しき資料では到底出来る仕事でなく、東大法学部の明治新聞雑誌文庫の資料に拠る外はなかったのであるが、同文庫主任宮武外骨先生は、此の計画に非常な好意を寄せられ、一般的には公開されてゐない同文庫を私の為に開放して下さるのみか、私達夫婦を特に書庫に自由に出入りすることを許して下さった」と記す。

宮武も、この編年史について「従来明治史実の刊行物は多くあるが、いずれも後人が作為した粗略の記述、而も一方に偏した孫引き、ヒコ引きに過ぎない編纂物ばかりである、今一生面を開いて、明治初期より近代に至る新聞雑誌の記事を主とした編年史を作り、記事其のまゝの転載で何等の工作を加へないものとしたならば、諸種研究家の堅実な参考資料と成ることが多大であらうと信ずる、就いては此の文庫を利用するの外に途がないのであるが、(中山から)思召如何かとの交渉に接した。余も其素志があったので、自己に代る人として其初志に賛成し、文庫の全面的利用を快諾した」と記している。

中山も、宮武の気っ風がかなり気にいったようで、「先生の毒舌や筆誅には骨を刺すやうな鋭どさはあっても、悪むべき、唾棄すべき、底心の知れぬやうな穢なさ陰険さは微塵もない。どんな毒舌でも、すぐ肯かるゝ、ほゝ笑まるゝものばかりである。この点から云へば、大して偽悪者でもない。それは先生自ら、偽悪者を以て任じ、スネ者、ヒネクレ者とせらるゝのは、やはり骨相学的本来の面目は争へないもので、根が正直な、円い、好々爺式の御自分の本心の尺度に顧みらるゝ所多いからでもある」(宮武の「公私月報」49号付録所載=1934年10月)と率直に書いている。

中山は1933(同8)年2月から3年余、玉江夫人と二人で連日、東京帝大に通い、膨大な量の新聞をめくり、適当と思われる記事を選んで、玉江がカードに書き留め、筆生に写させていくという作業を続けた。コピーのない時代で、この単純で長期にわたる作業は予想以上に苦しいものだった。玉江はカードつくりのほかに、写真のない時代の新聞紙面が作業の対象だったため、写真に代る挿画を一枚ずつペンで透写、その数大小912図にのぼり、精密なものは1日1枚の描き上げがやっとだった、という。ちなみに、朝日新聞最初のニュース写真の掲載は、1904(明治37)年9月30日付からだったので、それ以前のものは大量に描かざるを得なかった。

もうひとつ、この最終の15巻は「索引」だけで600頁、12、3万項目を収めており、この全集の活用にとって格段に便利なものになっている。これは、貧乏性というか、細やかな中山ならではの工夫であり、その成果はすでに「国歌大系」の索引や辞書作りなどにも生かされている。その技量は、辞書作りで蓄積されたものと思われる。

<挑戦あれこれ> 中山の文筆関係の仕事は多様で多彩だった。

〈1〉文章修業 中山が津和野を出て神戸に来て間もないころ、若者たちの投稿による文芸雑誌「新聲」(1902<明治35>年7月号)に、中山蕗峰の名で「その面影」の題の短文が載った。そこには、津和野から出てきたばかりの心細さが書かれている。17、8歳の中山は、故郷の津和野が「つわぶき<石蕗>の里」といわれたこと、またその街並みを見下ろすかのように山頂を占める津和野城址と、そこに向き合うかたちでそびえる「青野山」への思いから、<蕗峰>の名をうたったのだろう。鴎外同様に、あくまでも津和野人であった。

同誌には、中山の上京後1年ほどして書いたものか、1907(同40)年4月号に「湯ざめ肌」という私小説風の作品が掲載されている。

同誌10月号には、その頃同誌の編集部にいた安成貞雄<金尾文淵堂時代に親しくなった安成二郎の兄>に頼まれて、「花袋氏の作『蒲団』に現はれたる事実」として、永代・岡田美知代と花袋の“三角関係”の実情を書いて、自然主義文学の道を築きつつあった花袋を批判、事実を正しながら永代を擁護している。

また、1909年4月号には「栗の樹」という、郷里津和野の方言を会話に使った短編小説を蕗峰の名で掲載。さらに、時事新報社の月刊誌「少年」にも、1910(同43)年3月号から14(大正3)年4月号までの4年間に21編の子ども向けの物語を、蕗峰の名で書いている。津和野城築城についての地元の語り伝えや、「秘密探偵 地下室の髑髏」「毒宮殿」「怨の拳銃」「仮装少年」など子ども向けのキャッチコピーの効いたタイトルで書き、なかなかの練達の文章になっている。

このような執筆の時期は、金尾文淵堂の丁稚奉公を経て、百藝雑誌社、京華堂書店、獅子吼書房、そして春秋社書店を相次いで立ち上げたころであり、かなり多忙だったはずだ。それでも、持ち前の頑張りを続けていたのだろう。この時期の文章修業が、のちの執筆活動につながっていく。

〈2〉辞書つくり 中山は生涯に3種の辞書を作っている。辞書つくりは、文字、用語の収集、一語ごとの説明、配列など手のかかる面倒な仕事だが、それぞれに彼の独創性を生かした工夫を凝らしたようで、先に触れたように、学者たちがそれぞれの序文で高い評価を与えている。

辞書作りを目指したきっかけはわかっていないが、同郷の幼馴染である神代種亮から刺激を受けたのだろう。「少年時代からの文学の趣味から来たもので、そのもとは神代君の感化といって然るべきものであります」と書いている。

神代は「校正の神様」と朝日新聞に書かれたほどで、潤一郎、春夫、龍之介、逍遥、鴎外ら、高名な作家たちが相次いで自著の校正を依頼したとおり、言葉や文字の造詣が深く、博識で細密な仕事ぶりが評価されていた。神代の刊行した「校正往来」誌には、中山も寄稿している(1930年5月号)。

最初の「掌中漢和新辞典」は1926(昭和元)年12月に至誠堂から出て、そのあと寶文館から再刊されている。中山は「其の編纂形式、方法に於て、将来の漢和辞典作製方法をリードしようといふ創意を十分に盛ることが出来た」と自信を見せている。この辞典の監修者は幸田露伴で、1、索字の簡便さ、2、正字体でなくても一般通用の字体での検索、3、同部同画の文字配列を重視し、康煕字典以来の無意義的な配列を排除、などの点を評価している。

この辞典は20数年来寶文館で発行されていたが、露伴の序文だけ削除されて、自社編輯と大書し、原本の4段組を5段組に貼り替えた偽版が出た。おそらく至誠堂に保存されていた清刷が流出したためだろうと、昔仲間で誠文堂を創業した小川菊松が「出版興亡五十年」に書いている。小川と中山との関係については後述する。

その後30年経った戦後の1955(同30)年には、「国語漢・英綜合新辞典」を光文書院から出した。序文は塩谷温、久松潜一が書いている。その索出法として、漢字を直接「国訓索引」式、つまり国語辞典式に配列するとともに、「国語」と「漢和」の二重併用を一本化したことを評価している。

これについても、裏の話がある。中山は「『国語・漢和単一化辞典』の意匠を考案し、昭和2年特許局に出願した」ものの、文学大系や編年史の仕事や、戦争、終戦などの事態で、30年近く塩漬けになっていた。戦後になって、当用漢字の制定と新字体の出現で、それまでの「部首別による漢字典」は役に立たなくなり、往年の考案出願したものがあつらえ向きだと考えて、国語・漢和一本化の辞書作りに取り掛かった。さらに、英語、外来語、新語、新聞用語なども取り込んだ、という。

また、2年近く経った1956年末に東京堂から「難訓辞典」を出したが、おそらく前記の辞書に並行して準備したものだろう。漢字は当用漢字の普及で習得しやすくなったが、漢字固有の音・訓・義は複雑で、訓めない言葉も多く、「これらの言葉はまったく『辞典の捨児』で、この『捨児』難訓の言葉だけを拾い集めた」と記している。

〈3〉小川菊松との縁 ここで、小川菊松との関係に触れよう。小川も茨城から東京に出て書店の丁稚奉公から出版業に転じて、誠文堂(現誠文堂新光社)を創業した叩き上げの人物。中山とは、金尾文淵堂の丁稚時代からの顔見知りの仲だ。

中山は1912(明治45)年、イタリアのアミーチスによる「愛の学校」(「クオレ」)を、旧知の三浦修吾の翻訳で出版、これは売れに売れて、春秋社にとって大きな利益をもたらした。その後、この版権を小川の誠文堂が買い取り、30数版を重ねた。小川は自著「商戦三十年」のなかで「(春秋社が)発行後十数年間も、売って売って売り捲った其糟を、二千円で買ったのであった。相場としては五百円以上のものでは絶対にない」と書く。誠文堂は関東大震災でこの紙型を焼いてしまうが、重版に次ぐ重版で摩滅していたこともあって、改版したことでさらに儲けた、という。

中山が文学大系、近代文学大系、国歌大系を刊行して、これが売れ筋となると、小川の誠文堂は6、7年後にこれらの紙型を買い取り、再刊している。商売に目端の効く小川と、丁稚時代から仲間であった中山とは、長く持ちつ持たれつの関係にあったようだ。

1922(大正11)年の秋には、中山が小川を訪ねて、「子供の科学」という雑誌を発行したらいい、と進言する。小川は受け入れて決心したものの、関東大震災で中断してしまう。それでも復興が進む24年3月になって、二人は青森・浅虫温泉に出かけ、科学ものの普及に才覚のあった原田三夫を札幌から招いて月刊誌の編集を要請、彼のもとで10月号から創刊した。当初は大赤字だったが、3年目から売れ行きは上向いていった、という。この雑誌は、小川創業の誠文堂新光社から今も発行されており、2024年には100号を迎える長寿雑誌である。

冒頭に紹介した中山の令孫・清田啓子さんによると、小川が戦後の1953(昭和28)年に出版した「出版興亡五十年」は、中山がゴーストライターであった、と書いている。

中山は一時、永代のもとで出版界の情報に関与したこともあって、この業界の動向に詳しく、先に触れた「掌中漢和新辞典」の盗版問題が仔細に小川の著書に書かれているのも、もともと中山本人の執筆であれば納得のいくところだ。

〈4〉俳句の力量 中山は俳句つくりの面でも、才能があった。

河東碧梧桐選の「続春夏秋冬」(籾山書店)を見ると、蕗峰の53句(別に路峰名で1句ある)が掲載されている。碧梧桐は4年間に150万句を見て、四季ごとに1,000句ずつを選んでこの句集を作ったということからすれば、かなりの厳選の中に残ったことになる。

この句集は1906(明治39)年8月から翌7年6月にかけて、四季4冊が出ているので、中山が百藝雑誌社、京華堂書店の経営に忙しく格闘していたころに当たる。

神戸教会の時代に、会合で俳句の話をした、とあるので、津和野時代か神戸時代には句作を始めていたのだろう。金尾文淵堂時代に知り合った安成二郎は、その「病間漫録1」の中で、中山の句作について触れている。ふたりは俳句の話で親しくなり、中山から永代静雄を紹介されて急激に親しくなった、と記している。

洗礼を受く こゝにある我身は誰ぞ秋涼し

山上の垂訓 教説く人尊さよ霧の中

秋も半ば尻がいざりて天の川

薄雲の星を包んで野分かな

蝙蝠や蝶舞雲の暮れて行く

金尾文淵堂が手掛けていた「早稲田文学」(明治40年7月号)にも、「花樗蠺(蚕)の道具洗ひ干す」の一句が載っている。

〈5〉文楽について この文楽の世界についての中山の入れ込みようも相当なものだ。とりわけ、華麗な文楽人形の使い手の吉田文五郎(文化功労者)への思いは深い。彼の聞き語りとして「文五郎芸談」(櫻井書店)を戦時下の1943(昭和18)年に、中山の手で刊行している。15歳年長の文五郎とは昭和の初めに知り合い、「日本一の名人であり、文楽人形が是れ亦日本一の国粋芸術であり、日本一好きの私の生来の負けぬ気の反映とも見ることが出来ようか」と、その深い思いを妻玉江の挿画集冒頭に書いている。

文五郎後援会の発起人になり、桐竹紋十郎を後援するなど、1940(同15)年には「文楽人形遣奨励会」を興している。

1938(同13)年には、文五郎の芸道55年の祝賀会を開くよう、中山が言い出した。また、人形を使ううちに自然に手に瘤ができて、それに目を付けた中山はその手の型(石膏)をとった、という(「改造」昭和15年8月号)。14歳でこの道に入り、厳しい修行に明け暮れた文五郎に、中山は文楽の魅力のほかに、おのれの姿を重ねたのではなかったか。

〈6〉「新聞集成 明治編年史」余話 この全集の完成後の1937(昭和12)年に「明治史話」が刊行された。これは、明治編年史編纂会に参加した帝大の尾佐竹猛ら有志が明治大正史談会を設立、この会の名のもとに、編年史15巻に毎回添付された冊子「三朝史話」を一冊にまとめて出版したものだ。編年史に似た作りで、中山泰昌、あるいは一記者といった名称での原稿が掲載されているので、中山の手で編まれた書と思われる。

「明治初年の新聞取締」「明治十四年の政変、その裏道を往く」「マリア・ルーズ号事件」「社会主義運動の回顧」などのほかに、「明治事物起源小補」と題して、永代静雄が手掛けていた伝書鳩普及についても書かれ、また「日本に於ける基督教発達の経路と熊本バンド」として金森通倫、海老名弾正、徳富猪一郎(蘇峰)、浮田和民らを送り出した熊本洋学校・熊本バンドについて記している。神戸教会の原田助牧師らの話や、おのれの入信などの経験からだろうか。中山の興味の範囲は広く、その関心度は強い。

<精神の支柱> ここで、中山の精神的な遍歴をたどっておきたい。津和野の高等小卒の学歴のまま、貧しく神戸に出奔して、キリスト教に魅せられて入信しており、これがひとつの人生の支柱になっていたといえるだろう。原田助牧師をはじめ管野須賀子、西山庵、一色醒川、永代静雄、岡田美知代とその兄の岡田実麿(神戸高商教師)たちとの交流などが見逃せない。とくにその後、綱島梁川に私淑して身につけた思考力や関心の領域は強く、広く、大きかっただろう。

大正期になると、西川光二郎の影響を受けている。精神修養家の西川は、キリスト教入信を経て政治活動や、片山潜、幸徳秋水らとの社会主義運動を通じて社会奉仕の道に取り組んだ人物。中山は、自身の境遇から社会問題に強い関心があった。西川が第1次世界大戦の始まる1914(大正3)年に小冊子「自働道話」を創刊、その19年2月号に中山が賀状を送ったとの記録が載っている。読者の会での講話、読者獲得、大震災後の西川の住宅や修養寄宿舎建設に寄付した記録もある。「文学大系」に取り組む昭和初期までの関わりしかつかめていないが、10年以上の接点があったことは間違いない。

ただ、この時期に、軍部の支援を思わせる皇国史観的な著作を続けており、一見矛盾を感じさせる点もある。時流や生活維持のためだったか、あるいは本来の信念との共存をはかったか、単に世間の波に飲み込まれたものか、それはわからない。

<管野須賀子のこと> ここで、大逆事件の犠牲となった管野須賀子とのかかわりに触れておこう。管野スガともいうが、幼名は「すが」。のちに須賀子を名乗っている。中山よりも3歳年長である。

中山の残したメモによると、管野は「神戸教会の「『基督教世界』の編輯員としてやって来て、毎日私と席を共にして親しくし、女史が紀伊の牟婁に行ってからも、その社(田辺・牟婁新報社)で荒畑寒村君と恋仲になり二人で上京してからも、また寒村君が赤旗事件(1908年6月22日、社会主義者山口孤剣<義三>の出獄歓迎会で、無政府共産などの赤旗を掲げた須賀子と荒畑、大杉栄、堺利彦、山川均らが検挙、これを機に社会主義弾圧が強化された)で入獄して、同女史が幸徳秋水と同棲するに至ってからも長くつきあって、私も危くブラックリストに載せられるところであった。この女性が大逆事件の一味として断頭台上の露と消えた――私は其死刑執行の号外を手にした時は、思はず歩を停めてその冥福を祈ったことであった」とある。};

さらに戦後、中山が出版した自著「ほほえむ人生」では、「不幸にして桂内閣は、山県の旨を受けて西園寺内閣を毒殺した政治上の責任として、例の大逆事件を半ば捏造して一味を断頭台に上せると共に、極度に主義者を弾圧し、遂に彼らを地下に潜らせてしまいましたので、表面的には一応その根を絶ったのでありますが、斯うした特殊の事情がなかったら日本の社会主義運動は極めて穏健に発達したであろう」と記している。

たしかに、西園寺政権の当時、日露戦争後の陸海軍の拡張や、南満州鉄道会社設立や満州経営など積極経済政策をとる一方、日本社会党結成を認めるなど左派勢力の動きにも融和的な姿勢を見せていたが、すでにロシアでは血の日曜日事件という第1次ロシア革命(1905年)の民衆蜂起が起きていたうえ、日本でも足尾鉱山問題、三菱長崎造船所スト、さらに赤旗事件など、いわゆる赤化、左翼台頭の様相を警戒し、強圧策に転換するという時代だった。そうした運動の弾圧と左派的世論鎮静化策の最たる象徴が大逆事件でもあった。

若干補足すると大逆事件とは、1910(明治43)年、幸徳秋水ら一部の社会主義者、無政府主義者らが明治天皇暗殺を企てたとして数百人を検挙し、26人を起訴、12人が処刑された事件。秘密裁判直後の翌11年1月、幸徳、管野らが相次いで死刑を執行された。

管野は不遇な家庭に育ち、離婚後大阪朝報記者を経て大阪婦人矯風会で活動、中山が入信、勤務した神戸教会に行き始める。その1903年ころ、「基督教世界」に寄稿している。とくにこの年4月、管野の参加する婦人矯風会大会がこの神戸教会で開かれ、「醜業婦救済事業」について論議している。管野が社会の矛盾に目を開き、行動に移す初期的段階だったといえよう。

神戸教会の原田牧師は当時、洗礼を受けていた管野とともに、上京の気持ちを伝えた中山に対して、牧師宅で発行していた日本組合基督教会の雑誌「基督教世界」の編輯主任に使おうと伝えていたという。だが、管野は翌04年2月には、平民社の堺利彦に勧められて、和歌山の牟婁新報の記者として赴任、さらに10月には上京して、次第に社会主義革命の道に踏み込んでいった。中山も06年1月に上京している。

中山は、冒頭で紹介したとおり、管野への思いを込めつつも、冷静に書いている。

これは、彼自身が社会問題に関心を深めながらも、社会主義思想に進まなかったことを示しているのではないか。当時、キリスト者から社会主義に進み、社会の改革を目指す人々は少なくなかった。戦後も、社会党などの組織内にキリスト教の信仰者が少なくなかったのも、そうした流れがあったためでもある。中山も、山口孤剣らと社会主義伝道行脚に努めた小田頼造と梁川を囲む会で出会い、また中山のもとで「都市?」を出版し関西労組期成会を結成した三宅磐、同じく「舶来乞食」を出版した原霞外らの社会主義者との交流があり、初期の日本社会党結成に参加した西川幸二郎をも支援したが、結果的には一線を画していたように思われる。

その具体的な証はないが、中山の筆のあとをたどると、そのように感じざるを得ない。一時、国家主義的な執筆に関わったのも、左傾の道に進んでいなかったからではなかったか。

補足しておきたいのは、須賀子の結核感染のこと。1907(同40)年は須賀子と寒村の結婚した年だが、2月に同居中の17歳の妹ヒデが結核で他界した。そこで、須賀子も発病したという(三善貞司、大阪日日新聞2005年6月18日付)。そのあと、前述の赤旗事件(08年6月)や雑誌「自由思想」発禁(09年)での拘束、さらに大逆事件で09年6月に摘発、11年1月25日には前日の幸徳ら11人の死刑に続いて、須賀子も処刑されている。須賀子の発病の時期は不明ながら、3、4年の歳月の間に、荒畑との離婚、過重な政治活動、過酷な投獄生活が結核を急速に悪化させていたことは想像に難くない。

<ほほえむ人生> 戦後の1951(昭和26)年3月、中山は「ほほえむ人生―『若き人』に贈る生活白書」(光文書院刊)を出版している。これは、偶然に古書店を歩く中で見つけたものだが、検索してみると宮城県立図書館にしか見当たらない。

中山66、7歳のころの円熟した執筆で、新しい時代の若い人々に向けた修養、啓発の書である。平均的な庶民の立場、温厚和平を志向する姿勢、個としての人格を尊重するとともに、人間としての錬磨を重視する基調が感じられる。

著書のタイトルは、厳しく、苦しい道のりだったではあろうが、乗り越えつつわが道を歩んだ満足感を表したというべきか。根底に、個の人間とその集合体の社会に対するロマン、そしてその両者がどうすれば調和していけるか、そんな視点に立っているように感じられる。

この書の一部を紹介したい。戦後5年前後の執筆である。

「民主主義の穿き違え、人権尊重の行きすぎ、横道にそれた言論の自由、到る処に『てんやわんや』の猿芝居が演ぜられるのも、畢竟、あまりにも安易に狩りとった獲物に有頂天になって、それの料理の仕方も知らないからではありますまいか」 <安易感を去れ>

「昔の道徳は、個人の徳を養い、人格を磨くことに出発し、今の道義は、社会人として共同の生活ということに責任を負うことを第一の目標としなければならなくなりました。が、それは個人の徳を第二義的に考えてよいというのではありません。否、個人の徳を磨き、その人格を立派に磨き上げることが、社会道義を完成する根本で且つ重要の基礎工作であり、これなくして築かれた共同の生活は、ただ畜類の世界に等しいものです」 <日本再建の基礎>

「昔の右傾団は、口を開けば、忠君愛国。何かすれば皇室中心主義。理論も何もなしに、真っ向から之を振りかざして相手を叩きつけ、そして自らの悪と我意とを助長して来ました。今は代議士の得票を稼ぐ道具が、曰く日本の再建。闇会社の宣伝広告亦、曰く日本の再建。・・・日本の再建は国の財政の立直しにあり、一国の経済を建直すには、先ず生産を増加することにある。という議論には間違いはありません。だが、それを平滑に廻転し運営するには、道義という精製された潤滑油がなくてはなりません」 <同>

「日本に於ける労働運動の歴史は必ずしも新らしいことではありませんが、戦時中は理不尽な弾圧を以て禁止の状態におかれました。それが新憲法によって公然と保障さるゝに至ったばかりでなく、戦後の放漫財政による悪インフレの急激な昂進に伴い、労働階級の不安は著しく増大してそれが労働運動に拍車をかけるに至ったのは、けだし当然の事でありましょう。・・・ストライキは最後の武器であります。最後の武器である以上、昔の武士が腰に指<差>した両刀と同じく滅多に用いるべきものではありますまい。それが一時は訳もなく行われて、次から次へと流行の形となって現われた為に、一般労働者の心構えは真剣味を欠き、自分の生活苦に対する痛烈な要求とは遊離したお祭り騒ぎに至った感があるのであります。無論それもたんじゅんなるワイワイ連のお祭り騒ぎではありません。第一には、新憲法によって解放されたという喜び、それに有頂天になって、自己反省を欠いたという点もあります。人間というものは兎角新規なものを喜ぶ癖がありますから、冷静な理性を欠くまでに浮<上>っ調子になったのも無理はありません。第二に、理論的究明を好む若き人たちが、言論の自由を得た事でその議論に花を咲かせすぎて、多分に興味が手伝い、社会の実情に対する批判なり観察なりを疎かにしたという点もあります」 <労働運動のあり方>

「(明治時代)当時の社会主義運動は、寸毫の妥協性もない熱烈そのもの、真剣そのものでありましたが、その中に宗教的かとも思わるゝまでに高い倫理観があり、今憶い出しても好感の持てるものでありました。当時の『平民新聞』は今展繙しても、ドコ一つイヤらしい、人をして顰蹙せしめるような下劣さはありません。その頃の運動に最も活躍し、又は非戦論を唱えた人を挙げて見ましても、内村鑑三、安部磯雄、矢野文雄、片山潜等の老先輩といい、木下尚江、幸徳秋水、加藤時次郎、堺枯川、西川幸次郎<ママ、光二郎>、大杉栄、山川均等の中堅どころといい、いずれも人格の香り高く、今なお想起して懐かしさ、親しさを感ぜしむる人ばかりでありました。従ってすべての調子が上品であって、大きい輪郭があって、人を引きつける力が十分ありました。苟しくも斯かる思想運動をリードする頭目は、やはり斯うした人格を有する、所謂『人物』でなければならぬことを痛切に思わせるのであります」 <人格の輝き、道義の光>

「家庭の事を語るに当りまして、あまりにも女性の問題について多く述べ、妻の立場についてのみ強いて語りましたが、これは婦人に対して多きを求むるからではありません。家庭は妻の天下であり、子供は母の天国の下にのみあり、家庭という一城郭内では、主婦が総大将であると共に、その任務があまりにも尊く大きいからであります。而も、封建的思想の下に虐げられて来た女性が、ただ解放されたという喜びに走りすぎて、精神の世界、魂の世界の事を閑却する傾きが多いので、特にその面に多く触れた次第であります」 <人形の家のノラ>

<やり残したこと> 中山は、妻玉江が明治期の新聞を飾った挿画を透写した絵を集めて、製本している(1941<昭和16>年3月)。この保存は大切なのだが、筆者の手許にはコピーした一冊分しかないことが心残りだ。

この私製本には「余生を捧げて成し遂げたい」仕事として8つのことを書き残している。

1)大正編年史 (約7巻)

2)昭和編年史 (同)

3)年史 (毎年1巻)

4)中山式辞典 (1巻)

5)難訓辞典 (同)

6)明治の日記 (約20巻)

7)維新後事件事項辞典 (1巻)

8)名人吉田文五郎伝 (同)

生前に実現したのは、難訓辞典と中山式辞典(国語漢・英綜合新辞典)、吉田文五郎聞き語りの3件。また、「大正編年史」(44巻)、「昭和編年史」(2020年までに176巻、CD-ROM版も)があり、明治大正昭和新聞研究会がその後の時代も続刊している。

ただ、この後続の全集の索引は、中山の明治史ほど丹念ではなく、いささか使い良さに欠ける。

「年史」のかたちに近い刊行物は各種の新聞年鑑なのだろうが、今日では読売、共同通信などのみで、朝日や毎日、あるいは地元紙の大半が辞めてしまっている。経営の厳しさはわかるが、日々動く情報を要約してポイントを語り残す機能を捨てたのは、明らかに大手メディアの敗退である。ともあれ、活字文化が後退する現代は、歴史の語り継ぎを遠ざけることにもなり、中山はさぞ嘆くことだろう。

彼は文筆の業について「千載に残って輝くもので、」「美田は買い得ないが、私としてはそれ以上のものを世の中と子孫に贈るのが念願」と書き残している。

中山三郎・泰昌は、明治、大正、昭和の三代を出版と文筆に生き抜き、1958(昭和33)年12月25日、キリスト降誕とされる日に、肺炎で死んだ。74歳。

<筆者として> 中山三郎への関心は、長く持ち続けていながら、忙しさにかまけて追跡を怠っていた。資料不足もあったが、それでもどこかに親近感が消えなかった。

というのは、筆者(羽原)は戦後のまだ中学生のころ、母親に連れられて豊島区内にあった中山家に行ったことがある。戦後の貧しさが残る陋屋に、書籍や書類というか紙の山がそちこちにあり、小柄なおじいさんがいた。母がなにを話していたか、当然わからない。ただ、帰りがけに一冊の辞典をもらった。「国語漢・英綜合新辞典」だったはずだが、今は手元にない。1955年以降の訪問だったのだろうか。

おそらく話は、母の弟が中国の牡丹江付近で戦病死し、残されたその妻が生活のためか大分県に嫁ぐにあたって、その遺児として独り残された小学生<故中山士清>の扱いのことだったのだろう。というのは、間もなく短期間だが、その士清<ことすが>を中山家で預かってくれたのだった。

かすかな記憶は残ってはいたが、それっきり忘れていた。筆者が新聞社に入り、あるとき「新聞集成 明治編年史」を調べることがあり、そこで「中山泰昌」なる名前を見て、アレッ!と思った。津和野出身でもあった。編年史の索引を見ると、津和野の項目が多い。だが、そのことを聞こうにも、母はすでにいなかった。

じつは、津和野出身の母の結婚前の姓も「中山」だった。曾祖父中山和助、祖父貞人(養子入り前の旧姓は「室<むろ>」で5代医家出身)はじめ、江戸初期から代々の津和野藩の一員だった。おそらく中山三郎、のちの泰昌とは姻戚か、近い関係にあったのではなかったか。三郎の家系も母の系統も、同じ曹洞宗でもある。だが、探しても記録はどこにもなく、すでに聞く人もいない。

武士上がりで生活に困った曽祖父<中山和助>は上京して、旧藩主亀井家の家扶を務めた。

その関係で、森鴎外との交流もあったようで、曾祖父が中山三郎を鴎外に紹介している。鴎外の日記によると、三郎は1909(明治42)年10月12日に鴎外邸に行くが会えず、再訪した12月12日の日曜日に会っている。「中山三郎面会に来ぬ。津和野人にして出版業を志すと云ふ。綱嶋梁川、中村春雨の書の校正はおのれなしつと語る。又田山花袋が許へ妻の後編の材料を供給しにゆくと語る。中村<春雨が翻訳したもの>の信仰一冊をもて来つ」とある。

さらに、1911(明治44)年4月4日付の日記には「大町桂月と佐伯常麿<津和野出身でお茶の水女子高等師範学校教授、津和野町歌を作詞>と誤字を指斥したる書を著し、鸚鵡石を序に代へて、巻首に載せんと欲し、春秋社中山三郎を遺して請ふ。許す」とある。春秋社を興して間もなくのことで、この年5月に大町、佐伯による「誤用便覧」を春秋社、文栄閣の共同で発行している。その序文として、すでに鴎外の書いていた「鸚鵡石」(1909年、「昴」5号掲載)が、序に代ふる対話として掲載されている。

そのような断片をつなぎながら、今も中山三郎・泰昌との縁を感じている。この取材も、やっとたどり着いた中山三郎の孫にあたる清田啓子さん、中山郷子さんあっての実りだったことを付記しておきたい。

なお、1650年代以降の母方一統の墓は今も津和野に残っており、その墓石の記録などを頼りに、筆者は「『津和野』を生きる―四〇〇年の歴史と人びと」(文芸春秋社・2009年)を上梓したことがある。

・・・・・・・・・・

(この原稿の初出は、平成18年3月刊の「帝京社会学」第19号、ついで同21年3月の同誌第22号に「ある編集者の軌跡<正・続>」として掲載された。だが、その間の調査では資料が十分に見つからず、また散発的に新たな事実がわかってきたこともあって、双方に時期的な整合性がとれていなかった。いつか一本にまとめたいと思っていたが、このメールマガジン「オルタ広場」に掲載してもらえることで、なんとか取り組むことができて、ただ感謝にたえない。)

(元朝日新聞政治部長)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最新号トップ/掲載号トップ/直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧