【オルタの視点】

国際関係から読む説く首脳会談

—米主導の冷戦構造の変化が背景—

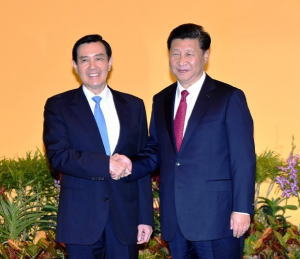

かつて戦火を交えた中国と台湾のトップが、分断から66年後の2015年11月7日、シンガポールで歴史的な握手をし、台湾海峡の平和・発展を確認した(写真1)。米中確執が目立つ東アジアで、中台関係は貴重な安定要因である。台湾海峡の平和と安定は、両岸のみならず日本を含む国際関係にとっても歓迎すべき事態だ。米国務省が歓迎談話を出したのに対し、日本政府とメディアは総じて冷淡だった。米国主導の秩序だった冷戦構造の変化の中から会談の意味を読み解く。

(写真1)握手を交わす中国の習近平国家主席と台湾の馬英九総統

◆◆ <会談実現の背景>

中国が「台湾独立派」と非難する李登輝、陳水扁の両元総統とも、中台トップ会談を提唱してきた。主権争いと政治的主張の違いを越え、和解を追求し台湾海峡の平和と安定を目指すのが目的である。習近平体制がスタートした翌年の2013年10月、北京はアジア太平洋経済協力会議(APEC)バリ島首脳会議で、台北に対し政治対話の開始と首脳会談実現を主張、圧力をかけ始めた。これを受けて両岸当局は2014年2月、従来の民間窓口機関による対話と交流に加え、両岸関係主管部門の閣僚会談を開始した。

一方、馬英九総統も2012年の第2期に入ってから、第3国で開かれるAPEC首脳会議などでの実現を模索。しかし北京は「国際会議の場はふさわしくない」として実現しなかった。今回、トップ会談が実現したのは、来年(2016年)1月の総統選で政権交代の可能性が高まったことと無関係ではない。与野党とも対中政策では「現状維持」を主張しその差は分かりにくい。馬は首脳会談の定例化を強調し、定例化を「新たな現状」にすることで、「現状」に新しいハードルを設け、民進党にプレッシャーをかける狙いだ。しかし選挙に与える影響は限定的であろう。

シンガポールが会談場所になったのは、故リー・クワンユー首相が、中国の改革・開放政策を支援したほか、中台関係の改善にも力を注いできた歴史的経緯もある。一方、「歴史に名を残す」という思惑があったとすれば、両首脳ともその目的は十分達成したと言える。

◆◆ <「一つの中国」を確認>

今回の会談では協定調印や共同声明は発表さず、拘束力の弱い性格になった。しかし、会談自体が歴史的な意味を持つから、あえて「厚化粧」する必要はなかったのだろう。会談で明らかにされた両首脳の認識と合意事項など注目点を列挙する。

第1は、両岸が(「一つの中国」の原則の下、その解釈は各自に委ねるとした)「92年合意」を堅持し、平和な現状の維持で合意。第2。習は両岸関係の「最大の脅威は台湾独立勢力の分裂活動」と強調し、総統選挙で優勢が伝えられる民主進歩党に対し、政権をとっても独立路線を歩まぬようくぎを刺した。馬は「双方は(それぞれの)人民が大切にする価値と生活スタイルを重視すべき」と述べ、現状維持の保持を強調。第3。習は「両岸中国人には、自分の問題を解決する能力と知恵がある」と述べ、両岸関係は内政問題であり、米国など外国勢力の介入を強くけん制。第4は馬が「両岸関係は1949年以来、最も平和な段階にある」と述べ、中国が配備している1500発のミサイルに懸念を表明。これに対し習は「台湾に向けたものではない」と言明。第5に「交流促進や信頼醸成に向けた」閣僚級のホットラインの設置で合意—などである。

◆◆ <台湾カードで中国抑止が本音>

繰り返すが、会談に対する日本政府とメディアの反応は、米国に比べても冷ややかな内容が多かった。萩生田光一官房副長官は「双方にとって、発展的ないい会談だとすれば、決して否定するものではない」と論評した。条件付きの上「二重否定」の文法を使ったあいまい表現。歓迎しているかどうか判然としない。いや、判然とさせたくなかったのだろう。

日本の安全保障にもかかわる台湾問題に対し、このよそよそしい対応は何を意味しているのだろうか。恐らく「台湾カード」で、中国の攻勢に対応したい安倍政権の本音の表れではないか。

その本音は、中台「融和」は歓迎できない。むしろ、独立志向の民主進歩党(民進党)が政権復帰し、中台対立が顕在化したほうが日本に有利という判断である。李登輝元総統や民進党の蔡英文氏の訪日の際、安倍首相が秘密裡に会ったことはそれを裏付ける。中台の緊張が激化する事態になれば、「親台派」議員連盟の「日本・台湾経済文化交流を促進する若手議員の会」が制定を検討している「日本版・台湾関係法」の国会上程を、安倍政権は許容するかもしれない。

◆◆ <貧しい思考・言葉>

一方メディア報道はどうか。共同通信の解説記事は「大掛かりな演出の陰で双方の距離を縮める実質的な成果は乏しく、『同床異夢』の中台関係の現実を浮き彫りにした」(共同通信7日「演出先行、成果乏しく」)と書いた。「同床異夢」などという使い古された常套句でしか両岸関係を解説できないのは、「思考と言葉の貧しさ」を浮き彫りにしている。立場の異なる同士の関係は、いくら協調で合意しても常にそれぞれの思惑は異なる。「同床同夢」などあり得ない「夢のまた夢」に過ぎない。

「朝日」は社説「問われる中国の姿勢」(8日付)で、会談実現の評価で判断を停止したまま「(中国が)力や威圧ではなく、対話によって平和的な共生の関係を築く。それは台湾だけでなく、アジアの各国が中国に望む行動である」と結んだ。日本外務省の背景説明そのままのような論調。首脳会談という「対話による平和的関係構築」という会談の本旨を無視したトンチンカン社説だった。

◆◆ <地殻変動を無視>

日本政府とメディア批判が本論の趣旨ではない。両岸関係と首脳会談への評価が、東アジアで進む「冷戦構造」の動揺という地殻変動を無視。日米同盟基軸を当然の前提に「中国の覇権に対抗する」という短視眼のワンパターン発想が、いつの間にか「常識化」していることへの懐疑と懸念を説明するのが目的である。

両岸論(http://www.21ccs.jp/ryougan_okada/ryougan_61.html)で紹介したカナダ・ウォータールー大の原貴美恵教授の論考を改めて紹介する。同氏は米国主導の冷戦構造を、日本の独立と領土を規定した1952年の講和条約発効に基づく「サンフランシスコ体制」と名付け、東アジア政治と安全保障、領土紛争の背景を論考した。

紹介したカナダ・ウォータールー大の日本人研究者、原貴美恵教授は、北方領土、竹島、尖閣、南沙諸島の領土主権問題が「全て旧大日本帝国の領土処理から派生した」と歴史的経緯を説明。その上で、これらの領土問題と台湾問題は、戦後の冷戦期に「対中封じ込め」の楔として位置づけられるとみる。

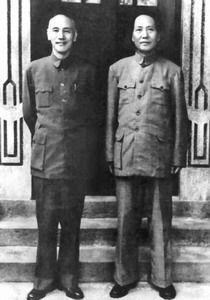

台湾の帰属(写真2)について、米国は「カイロ宣言」で中国帰属を明言したのに、冷戦が始まった時点での同条約では「どれ一つとして共産化した中国の手に渡さない」ために、帰属先を明示しなかったとみる。さらに「サンフランシスコ体制」は、米国の軍事的プレゼンスと圧倒的影響力を保証する一方、「東アジアの国々や人々のあいだに幾つもの亀裂を残し、対立構造が続くという代償を伴うものであった」と解説している。領土の帰属をめぐりアジア諸国同士が争い、米国が現在も「調停者」として振る舞い続ける背景の分析でもある。

(写真2)1945年8月末、重慶で会談する毛沢東と蒋介石

◆◆ <日米同盟強化は防戦>

原論考を踏まえると、両岸首脳会談をはじめ、南シナ海をめぐる米中対立や安倍政権の安保法制など一連の動きが、水面下で連動していることが分る。歴史的な文脈と環境変化から捉えれば、東アジアで米国主導の秩序を維持するため、米国は日本、韓国、台湾と軍事同盟を結び、中国とソ連への封じ込め政策を実行した。現在、東アジアで起きている地殻変動は、この同盟構造が崩れ始めていることに起因する。

まず米韓同盟である。2000年に韓国と北朝鮮の首脳会談が実現。韓国の朴大統領は経済を中心に対中関係を強化、9月北京で行われた抗日戦争勝利70周年の軍事パレードに参加するまでになった。米韓軍事同盟は北朝鮮向けには機能しているが、中国封じ込めの意義を失った。第2は米台。2008年の馬英九政権の誕生に伴い中台関係は経済交流を中心に大幅に改善、台湾海峡の平和的安定が始まった。台湾は安全保障の後ろ盾として米国との関係を重視しているが、中国封じ込めという米台同盟関係の役割はやはり変質した。

日本植民地だった韓国、台湾が中国との関係を大幅に改善すれば、中国包囲を目的とした冷戦構造はほころび、米国の主導権に陰りがさす。さらに、反共同盟だった東南アジア諸国連合(ASEAN)は、南シナ海の米中対立で足並みが乱れる。そこで米国は安倍政権が推し進める集団的自衛権の行使容認と安保法制の推進を後押しするとともに、日韓和解に向けた工作を開始、11月初めの日韓首脳会談再開にこぎ着けた。こうしてみると、東アジアの国際関係で「防戦」しているのは中国ではなく、日米であることが分る。日米同盟の強化によって戦後秩序のほころびを繕う試みが成功するかどうか、ここは同盟強化を当然の前提とせずに、環境変化を冷静に見つめ、多くの選択肢から計算し直すべきであろう。

◆◆ <中台関係は共通利益のカギ>

中台関係の平和・安定は米中、米台、日中、日台という重層的な国際関係の中で、台湾問題の緊張リスクを低減させた。日台関係でいえば、2011年の「投資協定」と13年の「漁業合意」は、両岸関係が良好だったからこそ実現できたのである。関係が悪化すれば、北京が横やりを入れる恐れもある。台湾海峡の現状維持と良好な中台関係は、東アジアにおける共通利益の鍵である。北京も台湾統一を急いでいるわけではない。経済成長の勢いが鈍り、暴動が多発するなど内政安定が最優先課題であり、習政権は汚職・腐敗取り締まり忙殺されている。

政権交代が現実味を帯びているのは間違いない。「台湾独立」をあからさまに主張した陳水扁時代は両岸の政治交流は途絶えたが、経済交流はむしろ進展した。台湾の大陸輸出依存度が40%台になったのは陳時代だし、金門・馬祖と福建省と直航を認めた『小三通』も解禁した。次の民進党政権は、陳のようなあからさまな「台独」路線に訴える可能性は低い。米国も「良好で安定した両岸関係」を望んでおり、ブッシュ政権時代のような露骨に台湾カードを切ることはない。北京の出方にもよるが、両岸の緊張を抑えることに主眼を置くはずだ。

両岸の首脳会談は、現状維持を保証する枠組を確認しただけでも歴史的意義があると評価すべきである。

(筆者は共同通信客員論説委員)