【オルタの視点】

9条論の現在 ―― 2018年夏、憲法をめぐる風景

昨年(2017年)の憲法記念日に安倍首相が読売新聞のインタビューと改憲派団体主催のシンポジウムに寄せたビデオメッセージで唐突に、9条の1・2項はそのままに自衛隊を明記する9条「加憲」案を発表して以来、9条改憲の是非をめぐる議論は、よく言えば「百家争鳴」、悪く言えば「混迷と混沌」状況を示している。安倍首相の改憲案に反対する勢力は、もはや単純に護憲派とは限らず、安倍改憲論に反対しつつ自らも新たな改憲案を提唱する人々も多数登場し、それぞれの立場から、安倍改憲論に対してのみならず、反安倍改憲勢力内部の自らと異なる9条論に対しても、ときに激しく、ときに遠慮がちに相互批判がなされている。

さらに、安倍首相の9条改憲案自体が、2012年に発表された自民党改憲案とも全く異なり、それまで1度も自民党内で議論されたことのない(むしろ公明党の持論に近い)改憲案であったことから、自民党の中にも反発や混乱を生む結果となった。今年(2018年)3月25日の自民党大会では、9条「加憲」、緊急事態条項、教育環境の整備、合区解消のための選挙制度改革の「改憲4項目」の基本的方向性が了承されたものの、石破茂元幹事長を中心に、9条「加憲」案に対する不満も依然燻っている。

今年の通常国会では、「森友・加計」問題や、それに関連した公文書・行政文書の隠蔽と改竄、自衛隊の日報隠蔽問題や、「働き方改革法」問題での労働実態データの改竄など、安倍政権による行政の私物化や不祥事が次々と明るみに出るなか、改憲機運は一時的に萎んだかに見えるが、9月の自民党総裁選で安倍総裁の三選が決まれば、早ければ秋の臨時国会に自民党の改憲案が上程されることも予想される。

このような緊迫した情勢にもかかわらず、先に述べたように反安倍改憲勢力自身も四分五裂の状況にあるため、改憲派・護憲派それぞれの内部にどのような主義主張が存在し、互いにどのような関係にあるのかについては、一般の有権者はもちろん、様々な改憲論・護憲論の提唱者自身も、自分とは異なる立場の主張については、必ずしも正確に理解していないという状況が生まれているように思われる。そこで本稿では、主要な立場のそれぞれの主張とそれらの相互関係に関する見取り図を提供したうえで、筆者自身の立場とそれに基づく他の立場への評価を簡単に述べることにしたい。

◆◇ 様々な9条改憲論と護憲論の布置状況

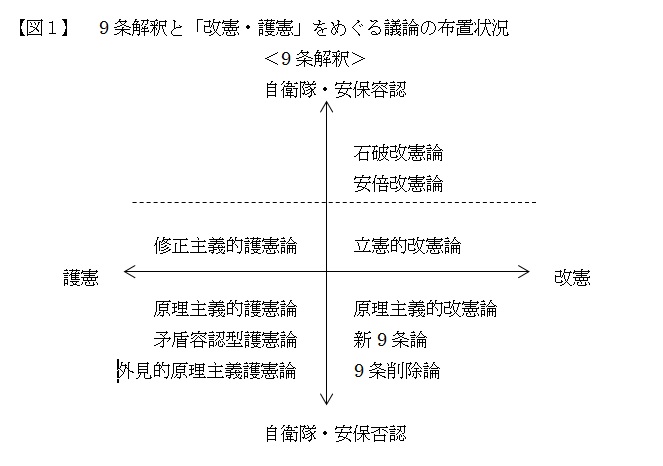

まず、図1を見て頂きたい。縦軸は、9条の解釈として自衛隊と日米安保を合憲と見るか違憲と見るかという解釈の違いを表している。原点より少し上(「自衛隊・安保容認」側)に点線が引いてあるが、原点から点線までの間は個別的自衛権に基づく専守防衛までは合憲と見る立場であり、それより上は、専守防衛を超える集団的自衛権の行使までをも合憲と見る立場である。横軸は「護憲」か「改憲」かの違いである。ここでいう「護憲」とは、9条の明文改憲に反対する立場のことである。

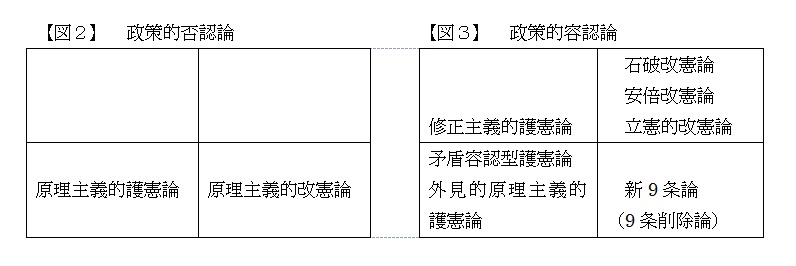

次に、水平に置いた図1の原点に垂直の軸を加えて3次元化する。垂直の軸は、自衛隊と日米安保を政策的に容認するか否かという軸である。軸の上方を政策的容認論、下方を政策的否認論とすると、平面図1の上下にそれぞれ4つ、合計8つの部屋ができる。地下1階が政策的否認論に立つ4つの立場で、これを示したのが図2である。地上1階は政策的容認論に立つ4つの立場で、これを示したのが図3である(点線は省略)。

政策的否認論から説明しよう。原理主義的護憲論[注1]とは、9条は1項で非戦、2項で非武装を定めているので、自衛隊も安保ももちろん違憲であり、この違憲状態を解消するため、自衛隊の廃止か災害救助隊などへの改組を求める立場である。ここでは代表的論者として、最近の論争でも積極的に発言している伊藤真氏を挙げておくが、古いところでは小林直樹氏、また政治学者では千葉眞氏、寺島俊穂氏、弁護士では中北龍太郎氏、内藤功氏などが挙げられるだろう。

[注1]この図の分類における「原理主義的護憲論」と「修正主義的護憲論」という用語は、9条削除論者で東大教授の井上達夫氏の著作(2015)(2016)からの借用である。

原理主義的改憲論は、原理主義的護憲論と同じ9条解釈、同じ政策的否認論に立つものの、9条の文言が必ずしも一義的には確定せず、自衛隊や安保を容認するよう解釈改憲されてきたことから、こうした解釈改憲の余地をなくし、非戦・非武装の趣旨を疑問の余地なく明確化する9条を改正しようという立場である。1949年3月に公法研究会が提出した憲法改正意見がこれに相当するが、今日では政治勢力としてはほとんど存在しないといってよいだろう。

次に政策的容認論を説明する。第1象限には安倍改憲論・石破改憲論と並んで立憲的改憲論が入っている。安倍改憲論と石破改憲論がともに、2015年に強行採決で「成立」した、集団的自衛権を部分解禁した安保法制を合憲とみなしつつ、さらなる明文改憲を求めているのに対し、立憲的改憲論は安保法制を違憲として批判しつつ、安倍改憲にも石破改憲にも反対するが、国家権力の統制を強化する方向での改憲、すなわち立憲的改憲には賛成し、9条については、個別的自衛権の範囲に限定して「戦力」や「交戦権」を認めるように9条2項を改正することを主張している。主な提唱者として、ここでは山尾志桜里氏と中島岳志氏を挙げておく。

安倍改憲論と石破改憲論では、明文改憲の手法だけが異なっている。安倍改憲論が9条2項を維持したまま自衛隊を明記する「加憲」案であるのに対し、石破改憲論は2012年自民党改憲案に沿って9条2項を削除し、国防軍などの規定を新設すべきという立場である。

政策的容認論の第2象限に位置する修正主義的護憲論は、9条は個別的自衛権を容認しており、それに基づく専守防衛の範囲内で自衛隊と日米安保は容認するが、安保法制はそれを超えているので違憲だとする立場である。主要な論者としては憲法学者の長谷部恭男氏や政治学者の杉田聡氏が挙げられるだろう。もちろん主張の細部については、それぞれの論者で異なるものの、本稿ではそこまでは立ち入らない。

政策的容認論の第3象限には矛盾容認型護憲論と、外見的原理主義的護憲論が入るだろう。矛盾容認型護憲論の代表的論者として、ここでは内田樹氏と松竹伸行氏を挙げておく。

内田氏は『「おじさん」的思考』において、「「武装国家」か「非武装中立国家」かの二者択一しかないというのは「子ども」の論理である。ものごとが単純でないと気持が悪いというのは「子ども」の生理である。「大人」はそういうことを言わない。……「憲法9条と自衛隊」この「双子的制度」は、アメリカのイニシアティヴのもとに戦後日本社会が狡知をこらして作り上げた「歴史上もっとも巧妙な政治的妥協」の一つである。憲法9条のリアリティは自衛隊に支えられており、自衛隊の正統性は憲法9条の「封印」によって担保されている。憲法9条と自衛隊がリアルに拮抗している限り、日本は世界でも例外的に安全な国でいられると私は信じている」と述べ、9条と自衛隊の矛盾をあっさり認めたうえで、両者の存続(もちろん安保法制以前のそれであるが)を求めているのである。いわば「開き直り型矛盾容認論」とでも言えようか。

それに対して松竹氏が「改憲的護憲論」と命名したその立場ははるかに入り組んでいるようだが、煎じ詰めて言えば、自衛隊は法解釈としては違憲だと認識しつつも、その判断は凍結し、逆に政治的判断として「合憲」とみなすことを主張している。ただし、「自衛隊が不要となる時代が来れば」、凍結していた「違憲」判断を解凍して、素直に「違憲」と判断すればよい、ということのようである。

自衛隊が必要な間は「合憲」とみなすが、不要になれば「違憲」と判断する、という奇妙な立場を松竹氏が提唱する理由は、「圧倒的多数の専守防衛派が改憲に向かうか、それとも護憲を選ぶかで、憲法改正をめぐる闘いの決着がつく」という判断から、「専守防衛派の心をつかむ」ためであり、その目的のために、専守防衛派に迎合して、内心では違憲と考えている自衛隊を「合憲」だと主張しているのである。同じ矛盾容認型でも、内田氏が「開き直り型」であったのに対し、松竹氏の改憲的護憲論は「心裡留保型」とでも言えるだろう。

これに対して、外見的原理主義的護憲論とは、9条解釈としては原理主義的立場を採り、自衛隊や日米安保は違憲だと主張し、政治的には護憲派の立場に立つものの、現実に存在している自衛隊や日米安保については、明確に廃止や廃棄を主張していないか、自分の政策的主張を明言しないような立場である。あえて名前は挙げないが、多くの憲法学者がここに入るのではないかと思われる。

憲法学者の大半は安全保障問題の専門家ではないので、確実な知識のないことは語らないという学者としての矜持からか、あるいは下手なことを言って上げ足を取られるのを恐れてかはわからないが、彼らが安全保障に関する政策的主張を積極的に行わないのも無理はない気もする。

もっとも、政策的否認論の原理主義的護憲論と外見的原理主義的護憲論の相違は相対的なものかもしれない。政策的にも自衛隊の廃止や安保条約の廃棄を掲げてはいても(原理主義的護憲論)、実際のその実現可能性はあきらめてしまっており、そのための積極的な行動(言論活動を含む)を行っていなければ、外見的原理主義的護憲論に近づくだろう。逆に、当面は現存する自衛隊と日米安保を容認していたとしても(外見的原理主義的護憲論)、長期的にはその廃止と廃棄を主張していれば、原理主義的護憲論に近づくだろう。

政策的容認論の第4象限には新9条論と(9条削除論)が入る。9条削除論が丸括弧付きの理由は後程述べる。新9条論とは、原理主義的護憲論と同じ9条解釈に立ったうえで、なしくずしの解釈改憲とそれに伴う立憲主義の腐食を封じるために、専守防衛に基づく最小限の戦力保持を明記する改憲を主張する。主な提唱者として、ここでは伊勢崎賢治氏、今井一氏、加藤典洋氏、想田和弘氏、矢部宏治氏を挙げておきたい。ただし、ここでもそれぞれの論者の主張内容や強調点には少なからず違いがある。

この立場は護憲的改憲論と呼ばれることもあることからもわかるように、なし崩しの解釈改憲による立憲主義の腐食に歯止めをかけるという志向を持つ点で、先に述べた立憲的改憲論とも共通する。両者の違いは現行の9条の解釈にあるが、彼らの中には解釈論をあまり展開しない人も少なくないため、どちらに属するのか正確にはわかりづらいところがあり、立憲的改憲論や新9条論といった名称の区別はあくまで暫定的なものにすぎない。両者はともに立憲主義擁護のための改憲を主張している点で共通しているため、新9条論ないしは立憲的改憲論を両者を含む包括的概念として捉え、その中に9条の原理主義的解釈派と修正主義的解釈派が存在するという分け方も可能だろう。

9条削除論は井上達夫氏が提唱している立場であり、9条解釈については原理主義的解釈を採り、憲法改正を主張しているので、図1では第4象限に位置することは間違いないが、政策的立場については国民的討議に委ねるという立場なので、厳密にいえば、それが図2と図3のどちらの第4象限に来るかは国民的討議の結果次第である。ただし、提唱者である井上氏個人の政策的立場は自衛隊・安保の容認論であるため、括弧付きで図3に記入した。

9条削除論の憲法改正案の骨子は、9条を削除すると同時に、「もし戦力を持つなら無差別公平な徴兵制を導入し、同時に良心的兵役拒否権を保障する」という条件付け規範を憲法に書き込み、「戦力を持つ場合には、文民統制に服し、開戦決定は事前の国会承認を必要とする」といった条件付け制約も憲法に書き込む、というものである。その理由は、安全保障の基本戦略は憲法マターではなく、通常の民主的政治過程で絶えず討議し、再検討と修正に開かれるべきである、というところにある。

ただし、井上氏個人の政策的立場は、上述した通り、専守防衛の自衛戦力は保持すべきという立場であり、自身の9条削除論が当面政治的に優勢になる見通しがないという判断から、次善の策としては新9条論による憲法改正を支持している。

以上で現在の主な護憲論・改憲論の立場と位置を素描したので、以下では私個人の主張と評価を述べる。

◆◇ 9条の解釈

憲法9条の解釈上、主として問題となるのは、1項の「国際紛争を解決する手段としては」という文言の意味、2項前段の「前項の目的」の意味、2項後段の「交戦権」の意味、及び、9条自体には現れないが、自衛権をどう考えるか、の4点に絞られる。

1項の「国際紛争を解決する手段としては」という文言をどう解するかという問題は、言い換えれば、1項で放棄する「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」(以下、「戦争等」と記す)に何らかの限定があるのか否かという問題である。これについては、「国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコト」を禁じたパリ不戦条約の下でも自衛戦争は例外とされていたことなどを根拠に、自衛戦争は放棄していない(侵略戦争のみを放棄した)と解する説(A説)と、反対に、まさに不戦条約によって侵略戦争を放棄したはずの大日本帝国が満州事変から太平洋戦争に至る戦争を自衛の名のもとに行ってきた歴史的体験を反省し、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」(前文)して制定された憲法が、不戦条約と同様の規定を置いたにすぎないとは考えにくいことなどから、先の文言には放棄する対象に何らかの限定を加える意味を持たず、自衛戦争を含めすべての戦争等が放棄されたと解する説(B説)とが対立する。

2項前段の「前項の目的」という文言については、1項のA説を前提に、「侵略戦争を放棄する」という目的と捉える説(P説)と、1項のB説を前提に「すべての戦争等を全面放棄する」という目的と捉える説(Q説)とが存在する。しかし、2項前段の解釈としては、A→P説から侵略戦争を行うための戦力の不保持のみを定めたと解する説(X説)のほか、同じくA→P説を採りつつも、侵略戦争放棄という「前項の目的」を実質的に達成するために一切の戦力の不保持を定めたと解する説(Y説)がある。一方、1項でB説を採った場合は、すべての戦争等を放棄するため、一切の戦力不保持を定めたと解する(Y説)ことになる。結局、1項と2項前段の組合わせとしては、

A説(侵略戦争放棄説)→P説(侵略戦争放棄目的)→X説(戦力限定不保持説)

A説(侵略戦争放棄説)→P説(侵略戦争放棄目的)→Y説(戦力全面不保持説)

B説(戦争全面放棄説)→Q説(戦争全面放棄目的)→Y説(戦力全面不保持説)

の3通りが存在することになる。

B→Q→Y説は、1項段階で自衛戦争を含むすべての戦争を放棄していることから、1項全面放棄説とも呼ばれる。それに対してA→P→Y説は、1項段階では自衛戦争は放棄していなかったが、2項ですべての戦力の保持を禁じたことで、結果的に自衛戦争も放棄したのと同じ結果になることから、2項全面放棄説とも呼ばれる。一方、A→P→X説は1項では侵略戦争のみを、2項では侵略戦争目的のための戦力のみを禁じたことから限定放棄説とも呼ばれる。憲法制定当時、政府が採っていたのは2項全面放棄説であったが、憲法前文に掲げる理想主義的平和主義の思想から見ても、また普通の日本語解釈としても1項全面放棄説が妥当であろう。

2項後段の「交戦権」の意味については、「戦争を行う権利そのもの」と解する説(α説)と、交戦国が国際法上有する諸権利と解する説(β説)とに分かれる。ただし、国際法上は「交戦権」という言葉はなく、「交戦する権利」というものもない。戦争が一般的に違法化された現代国際法においては、例外的に武力の行使が許されるのは、国連による集団安全保障措置の場合(国連憲章42条)と、自衛権の行使の場合(同51条)だけである。なお、自衛権の発動が許されるのも、安保理が「国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」という限定が付されている。

そうであれば、2項後段の「交戦権」を「戦争一般を行う権利」と解するのは明らかに不合理だが、1項全面放棄説または2項全面放棄説の立場からは、「自衛のための戦争を行う権利」を否認した、と解することにはなお強調・確認の意味があると言えるだろう。

一方、β説を採るとすると、(1項であれ2項であれ)全面放棄説の立場からは、一切の戦争を放棄した以上、交戦国にはなりえないにも関わらず、あえて交戦国の有する権利を放棄する意味がよくわからない。他方で、限定放棄説を採った場合は、せっかく自衛戦争をできるように解釈しながら、交戦国の有する権利は認めないのは背理であろう。

憲法9条と「自衛権」の関係をどう考えるか。ある意味、これこそが9条解釈をめぐる最大の論点である。政府が当初、2項全面放棄説を採っていたことは上に述べたが、自衛隊発足後の1954年12月、鳩山一郎内閣の防衛大臣は9条と自衛隊に関して、「自衛権は国が独立国である以上、その国が当然に保有する権利である。……憲法第9条は、独立国としてわが国が自衛権を持つことを認めている。従って自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない」との統一見解を発表した。これ以後、自衛隊は9条2項の禁じる「戦力」ではなく、「自衛のための必要最小限の実力である」との建前が採り続けられている。

もちろんこんな詭弁が日本以外で通用するはずはないが、政府は2項全面放棄説を採用していたために、誰が見ても軍隊(戦力)としか言いようのない自衛隊を「合憲」と言い繕うため、自衛権という名目を掲げることにより、(憲法の条文を表口とすれば)いわば裏口から自衛隊の正当化を図ろうとしたものと思われる。一方、限定放棄説の立場を採れば、自衛のための戦力は合憲であるから、自衛のための自衛隊は合憲だと主張することになろう。しかし、今までのところは政府はこの解釈を採っておらず、自衛隊は「戦力」ではないと言い続けている。

他方で、自衛隊を違憲と見なす1項全面放棄説や2項全面放棄説の立場からも、憲法は自衛権を放棄していない、との主張がある。ただし、その場合の自衛権とは、あくまでも「武力によらざる自衛権」のみが合憲であり、「武力による自衛権」は違憲であると主張される。しかし自衛権とは伝統的に、「外国から攻め込まれた場合に、武力によって反撃する権利」と捉えられており、そもそも武力を必然的に伴う概念であったし、国連憲章51条も、武力行使の禁止原則の例外として自衛権を位置づけていることから、ここでも自衛権とは武力行使を伴う概念だと考えられている。そうすると、伝統的な自衛権概念とは異なる新たな自衛権概念を打ち立て、「武力によらざる自衛権は合憲だ」と主張すること自体は可能ではあるが、自衛権概念に混乱を持ち込む恐れは免れない。むしろ、武力行使と一体化した伝統的な自衛権概念を引き継いだうえで、日本国憲法は自衛権をも放棄した、と主張する方がわかりやすいだろう。

なお、国家の自衛権は個人の正当防衛権と同じく自然権であるから放棄しえないとの主張もあるが、これは国家を擬人化したイデオロギーにすぎず、近代立憲主義の立場にたつ憲法解釈としては、自然権の担い手は個人だけであって、社会契約としての憲法によってはじめて成立する国家に自然権なるものは存在しえない。国家が有する権限は、憲法と国際法によって与えられたものに限られるからである。その意味で、国際法は日本を含む国家に自衛権を(上記の限定付きで)承認したが、日本国憲法はそれを放棄した、ということである。

なお、集団的自衛権についても一言触れておこう。上述のように、伝統的な自衛権理解に立って、9条はすべての自衛権を放棄したと解するのが私の立場であるが、多くの護憲派は個別的自衛権を容認しているようである。その際、集団的自衛権については、2014年7月1日の閣議決定によって初めて解禁の途が開かれたと理解している人も多いように思われるが、端的に言って、これは間違いである。日本は旧安保条約を締結したときから、ということは、独立を回復したと同時に、9条に違反する集団的自衛権を行使したと見るべきだろう。

新安保条約の承認を審議した1960年の通常国会において、岸内閣の林修三法制局長官は4月28日、「9条全体として集団的自衛権は否認される」が、「基地提供とか経済援助などは、いわば「広義」の集団的自衛権とみなして容認されるということであり、このような意味において、日本の集団的自衛権は「非常に制限」されたものにならざるを得ない」と答弁しているように、当時から政府は、日米安保条約は広義の集団的自衛権によって正当化されると考えていたのである。

実は旧安保条約の交渉段階においても、日本の外務省は集団的自衛権による正当化を条文に明記させようとしたが、アメリカ側から当時の日本には自衛のための実力がないとして拒否されたという経緯があった(豊下、1996)。

旧安保条約の憲法適合性が争われ、新安保条約成立の前年に判決の出た砂川事件第一審判決は、「合衆国軍隊がわが国内に駐留するのは、勿論アメリカ合衆国の一方的な意思決定に基くものではなく、前述のようにわが国政府の要請と、合衆国政府の承諾という意思の合致があつたからであつて、従つて合衆国軍隊の駐留は一面わが国政府の行為によるものということを妨げない。蓋し合衆国軍隊の駐留は、わが国の要請とそれに対する施設、区域の提供、費用の分担その他の協力があつて始めて可能となるものであるからである。かようなことを実質的に考察するとき、わが国が外部からの武力攻撃に対する自衛に使用する目的で合衆国軍隊の駐留を許容していることは、指揮権の有無、合衆国軍隊の出動義務の有無に拘わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止されている陸海空軍その他の戦力の保持に該当するものといわざるを得ず、結局わが国に駐留する合衆国軍隊は憲法上その存在を許すべからざるものといわざるを得ないのである」と述べているが、至当である。

このいわゆる伊達判決に驚愕した日米両政府(その中心はダグラス・マッカーサー2世駐日大使と田中耕太郎最高裁長官である)が共謀し、跳躍上告までして大急ぎで同年12月に出た最高裁判決は、その手続き同様、杜撰な代物であった。まず9条2項が保持を禁止した戦力とは、「わが国自体の戦力」を指すから、米軍はこれに該当しないとし、次に、統治行為論を採るかと思いきや、それを「一見極めて明白に違憲無効であると認められない」場合に限定し、あとはひとすらいかに「一見極めて明白に違憲無効」でないかを強弁しただけの、論理的にも支離滅裂なものであった。結局、日本は独立を回復した瞬間から、9条と矛盾した米軍基地とその根拠条約である(新・旧)日米安保条約を抱え続けてきたのである。

◆◇ 政策的立場

私は、9条解釈として原理主義的解釈(1項全面放棄説)を採用し、9条改憲に反対するだけでなく、政策的にも9条の解釈に一致するよう、自衛隊を非武装の国際災害救助隊に改組するとともに、安保条約の廃棄を主張する、図2の原理主義的護憲論の立場を採る。なぜなら、憲法9条が制定された当時、それが掲げていた理想は今なお、というより、今日では当時以上に一層、妥当すると思うからである。したがって、安保条約は条約10条の手続きにしたがって廃棄し、自衛隊は非武装の国際災害救助隊に改組すべきである。

1946年6月28日、当時の吉田茂首相は、帝国憲法改正案を審議した衆議院憲法改正特別委員会で野坂参三議員の質問に対し、「戦争放棄に関する憲法草案の条項に於きまして、国家正当防衛権に依る戦争は正当なりとせらるるようであるが、私はかくのごときことを認むることが有害であると思うのであります。近年の戦争は多くは国家防衛権の名に於いて行われたることは顕著なる事実であります、故に正当防衛権を認むることが偶々戦争を誘発する所以であると思うのであります」と答弁した。

同年8月24日、衆院憲法改正案特別委員長であった芦田均は衆院本会議への委員会審議報告において、「憲法草案は戦争否認の具体的な裏付けとして、陸海空其の他の戦力の保持を許さず、国の交戦権は認めないと規定して居ります。……近代科学が原子爆弾を生んだ結果、将来万一にも大国の間に戦争が開かれる場合は、人類の受ける惨禍は測り知るべからざるものがあることは何人も一致する所でありましょう。我等が進んで戦争の否認を提唱するのは、単に過去の戦禍に依って戦争の忌むべきことを痛感したと云う理由ばかりではなく、世界を文明の壊滅から救わんとする理想に発足することは云うまでもありませぬ」と述べた。

さらに8月27日、幣原喜重郎国務相は貴族院本会議で、「今日の時勢に尚国際関係を律する一つの原則として、在る範囲内の武力制裁を合理化、合法化せむとするが如きは、過去に於ける幾多の失敗を繰り返す所以でありまして、最早我が国の学ぶべきことではありませぬ。文明と戦争とは結局両立し得ないものであります。文明が速やかに戦争を全滅しなければ、戦争が先ず文明を全滅することになるでありましょう」と述べている。

ここには、文明と戦争とが両立しえないものであり、そのことを過去の戦争から学んだだけでなく、核の時代においては一層の真理であるとの認識があり、戦争を否認するためには、一切の戦力を認めず、自衛権をも認めないことこそが安全を保障するものであるとの確信が語られている。これらの発言が本心からのものであったかどうかはわからないが、それはここでは問題ではない。要は、当時政府の重職にあった者たちが、憲法9条をこのような趣旨のものとして提案し、国民の多くもまたそのようなものとして受け入れていた、ということが重要なのである。

このような非武装平和思想に対しては、「侵略されたらどうするのか?」というのが常套的な反問である。しかし、戦争は自然現象のようにある日突然起こるというものでもなければ、何の原因も目的もないのに起こるというものでもない。また、戦争は通り魔事件とは異なり、「戦争をしたいから戦争をする」という国は現在の世界には存在しない。今日の世界では、戦争は違法化されているので、戦争をする国は必ず合法性を装わなければならない。

しかも、ここでの問いの前提は、世界最大の軍事国家で、世界各地で戦争を行ってきた米国と従属的軍事同盟を結び、米軍基地を置き、日常的に米軍と合同軍事演習を行い、過去の歴史への反省もなく、挑発的言動を続けている、現在の日本ではない。安保法制の成立によって米国の始めた戦争に巻き込まれる危険性が飛躍的に高まった現在の日本でもない。そうではなく、安保条約を条約第10条の離脱手続きにしたがって離脱し、自衛隊を国際災害救助隊に改組し(改組にあたっては希望する自衛隊員を全員再雇用することで、廃止される自衛隊員の雇用問題の多くは解消される)、日本国内はもちろん、世界各地の災害にもいち早く駆け付け、救助と復興支援に当たり、憲法の理念に則り平和外交に徹するように生まれ変わった日本である。

そのような日本を「侵略する」動機を持つ国が想像できるだろうか。また、仮にそのような国が現れたとして、平和国家・日本を侵略する目的は一体何なのだろうか。今日の世界では、殺戮自体を目的とする国は存在しない。人口稠密で資源小国である日本を仮に占領したところで、何のメリットがあるのだろうか。また、仮にそのような国が現れたとしても、今日の世界においては、戦争の合法性を装わなければならないが、軍事目標のない国を攻撃することは百パーセント違法であって、合法性を装いようもない。それでも攻撃するならば、直ちに国際的な非難が高まり、国連安保理の決議に基づき、各種の制裁がなされる可能性が極めて高い。そのようなリスクを冒してまで日本を侵略する目的や動機は一体何なのだろうか。

現在、日本が紛争の火種を抱えている国は、中国、韓国、北朝鮮、ロシアの4カ国である。このうち中国・韓国・ロシアとは領土問題を抱えており、中国・韓国とはこれに歴史認識問題が加わる。北朝鮮とは拉致問題と核問題、国交未回復問題であるが、これらはいずれも、日本の戦後処理が未完であることと、東アジアで冷戦構造が残存していることが原因である。日本が戦後処理を完済し、これらの問題を平和的に解決できれば、日本の安全保障環境も飛躍的に改善するはずである。

今年に入ってから南北、中朝、米朝首脳会談が持たれ、朝鮮半島をめぐる情勢が劇的に改善した。その中で、日本だけがこの和平ムードに乗り遅れているが、重要なことは、この間の朝鮮半島をめぐる情勢の変化は、政治的意思によって敵対的関係を友好的関係に置き換えることができる(その逆も真である)ということである。

「他者を変えることはできないが、自分を変えることはできる。自分が変われば相手が変わる可能性もある」という言葉があるが、これは国際関係についてもいえる。ある国が「脅威」であるかどうかは、その国の軍事力によって決まるものではなく、その国との関係性によって決まるのであり、その関係性はこちらの態度によって変えていくことができるのである。自分が敵対的な態度をとっていることを棚に上げて、相手国の脅威ばかりを煽り立てるのは、まるで鏡に映った己の姿を相手に投影して批判しているようなものである。

実際、日本人が心配すべきは、侵略される可能性よりも侵略国になる可能性の方である。在日米軍基地がなければ、米国が朝鮮戦争やベトナム戦争をあれだけの規模で戦うことができなかったことは明白であり、ベトナム戦争中、ベトナムでは沖縄は「悪魔の島」と呼ばれていたそうである。イラク戦争では自衛隊が米軍の兵士や武器弾薬を運び、違法な戦争に加担したことが明らかになっている。

少し古いが、カナダのサイモン・フレイザー大学国際関係大学院ハーバー・センターに拠点を置く人間の安全保障報告プロジェクトが公表した「2009-2010年度人間の安全保障報告」[注2]によると、1960年代以降、国家間戦争の数も強度も劇的に低下しており、1950年代には1年あたり平均で国家間戦争の数は6~7件だったのが、2000年代は1件未満、国家間戦争による1年あたりの平均死亡者数は同じ期間に21,000人以上から3,000人以下に減少している。さらに注目すべきは、過去60年以上、先進国同士の戦争はほぼゼロであったということだ。

オハイオ大学のジョン・ミュラー氏はその理由として、第2次大戦以後、戦争の正統性に対する民衆とエリートの態度が変化した結果、先進国は紛争解決の手段として戦争を事実上放棄したからだと述べている。また、侵略を否認するグローバルな規範が登場した結果、占領のもたらす政治的・経済的・軍事的コストがかつてなく高まったことも指摘されている。

[注2]Human Security Report 2009/2010.

https://www.colorado.edu/geography/class_homepages/geog_4712_s12/geog4712_S12/materials_files/20092010HumanSecurityReport-Part1-CausesOfPeace.pdf

同報告はまた、東アジアは過去30年間で劇的な変化を遂げ、世界で最も戦争被害に苦しむ地域から、世界で最も平和的な地域のひとつになったという。その要因として挙げられているのが、大国による介入の終了と、経済発展であり、国民平均所得が上がれば上がるほど、紛争のリスクは低下する。同報告はまた、戦争の減少の要因として、冷戦後に激増した平和構築・平和創造活動に従事する国際的平和運動や、経済的相互依存の深まりなどを挙げている。

日本の報道から受ける印象とは異なるが、世界は確実に戦争を回避する方向に向かっているのであり、「自国のことのみに専念して」防衛力の強化に血道をあげるのではなく、こうした世界的な平和と軍縮を推進する動きを率先して主導することこそ、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占め」ようと誓った日本国憲法の示す道であろう。

◆◇ 様々な護憲論・改憲論への評価

まず、安倍改憲論と石破改憲論について。両者の目指すところは、集団的自衛権を全面的に解禁して、米国の軍事的要請に制約なく従うところにある点で同じであるが、石破改憲論は、そのための最大の障害となってきた9条2項を削除して、自衛隊を正式の軍隊として憲法上も位置付けようとしている点で、正直な改憲論である。それに対して、安倍改憲論は、9条も自衛隊も支持しているという国民世論の多数派の歓心を引くべく、「自衛隊を明記してもこれまでと何も変わりませんから安心してください」と言いつつ、改憲が成功した暁には、9条解釈を全面的に変更することをもくろんでいるので、詐欺的な改憲論であり、伊勢崎賢治氏(2018)の言葉を借りれば「ポピュリズム」的な改憲論と呼ぶことができるだろう。

では、安倍改憲が成功すれば、9条の解釈はどうなるのか。これまでの政府の解釈は、2項全面放棄説を採ったうえで、自衛権概念を持ち込むことで「自衛のための実力」は合憲だとして、いわば裏口からなし崩し的に解釈改憲(許容される「自衛力」=「戦力」の拡大)を進めてきたことはすでに説明した。護憲派の中には、安倍改憲が実現すると、「後法は前法を破る」という法原則により9条2項が無効化すると説く人もあれば、2項が残っている限り、自衛隊違憲論はなくならないと主張する人もいるが、どちらも正確とは言えない。

日本の法実務では、既存の法規定と矛盾する規定を新設する場合は、既存の法規定を削除するか改正するという扱いがなされており、矛盾する法規定を残したまま、「後法は前法を破る」という理屈で既存の規定を無効化しているわけではない。また、法解釈の在り方としても、矛盾するように見える規定が同一の法律の中に存在した場合は、なるべく両者が矛盾しないように解釈するのが普通のやり方である。

だとするならば、9条2項を残したまま、自衛隊を明記した9条の2を追加した場合、両者を矛盾しないように解釈することになるだろう。そのためには、2項全面放棄説を残したままで裏口から解釈改憲を拡大していくというこれまでの手法ではもはや無理なので、限定放棄説が採用されることになるだろう。つまり9条が放棄したのはあくまでも侵略戦争とそのための戦力なので、自衛のためであれば、どんな戦力でも持てるし、どんな措置でも採れるという解釈である。しかも今回は晴れて明文改憲したわけだから、これまでのように解釈上の一貫性を維持する必要性もなく、明文改憲に伴い解釈も変更したと堂々と言えるのである。しかし、多くの護憲派は明文改憲後に待つ解釈変更というこのカラクリにまだ気づいていないように思われる。

安倍改憲論がポピュリズム改憲論だとすると、ポピュリズム護憲論を唱えているのが松竹氏の改憲的護憲論だと言えるだろう。安倍護憲論と同じく、9条も自衛隊も支持という世論の多数派に迎合するため、本音では自衛隊は違憲だと思いながら、運動論的目的のためにあえて「自衛隊を合憲とみなす」ことを主張しているからだ。短期的な支持獲得のために、理論的根拠があやふやなままの主張を行うことは、長期的には危険を伴うように思われる。この点では、「安倍加憲のポピュリズムに対抗するには、護憲派自身が同じポピュリズムから脱することが必要である」という伊勢崎氏(2018)の言葉に賛成したい。

修正主義的護憲論については、憲法解釈として誤っているだけでなく、歴代の政府が進めてきた解釈改憲を自家薬籠中のものとしながら、それがある限度を超えたら今度は政府の解釈改憲を批判するというのでは、一貫性がない。また、日米安保体制の下で、日本が米国の侵略戦争に加担し続けている罪に、あまりにも無自覚なのではないかと思う。

立憲的改憲論や新9条論については、「9条を改正して専守防衛を認めれば、解釈改憲に歯止めがかかる」という主張の根拠が不明である。山尾氏(2017)は権力による恣意的な解釈改憲の原因を、日本国憲法の文言が簡潔であることに帰しているが、憲法の文言を詳細に書き込めば解釈改憲が止まるというのは幻想にすぎないだろう。

憲法の文言自体に政治家を拘束する力があるわけではない。憲法を守らない政治家がいれば、その政治家を辞めさせるのは国民の責任であり、それができないのは国民の政治的力量の弱さのせいである。国民の政治責任であるものを憲法に責任を転嫁したところで、現実は良くはならないだろう。この点は、「実態を変えるのは憲法の条文ではなく、国民の意思です。国民が変わらない限り、実態は何も変わらない」という伊藤氏(2017)の発言に賛同する。

安倍政権のような立憲主義を破壊する政治を終わらせるには、安倍政権そのもの、さらに言えば「安倍政権的」な政治そのものに終止符を打つしかない。今切実に求められているのは、そのための政治闘争であって、安倍首相がごり押ししている壊憲策動に対して、代替的な改憲案を提出して改憲ゲームに興じることでは断じてないだろう。

また、日米安保に基づく在日米軍はもちろん、現在の自衛隊もすでに専守防衛の枠を大幅にはみ出している以上、9条で専守防衛を規定したところで、違憲の存在が合憲になるわけでは決してない。違憲状態を解消するのはあくまでも政治の力によるほかないのである。

さらに、立憲的改憲論や新9条論の「立憲主義空洞化」論は、安倍改憲論によっても利用されてきたことを指摘しなければならない。2016年2月3日の衆院予算委で、稲田朋美政調会長(当時)は「すでに現実に合わなくなっている9条2項をこのままにしていくことこそが、立憲主義を空洞化するものだ」と発言し、安倍首相から「この状況をなくすべきだ」という答弁を引き出している。

新9条論者の中でも、今井氏(2015)は護憲派を厳しく批判しており、「互いの批判を控える護憲派の馴れあいが解釈改憲を黙認し、立憲主義を損なってきた」と述べている。しかし、立憲主義を損なってきたのが、解釈改憲を積み重ねてきた歴代自民党(その前身を含めて)政権であることは明白な事実である。原理主義的護憲派はその都度、解釈改憲に反対してきたのであり、「黙認」していたわけではない。ただ残念ながら、解釈改憲を阻止するだけの政治的力量がなかったことも事実ではある。

原理主義的護憲派と修正主義的護憲派とがもっと建設的な相互批判を行った方がよいという意味ならば賛同するが、安倍改憲案という差し迫った重大な政治的争点が目の前にあるときに、その「主要な敵」に焦点を当て、その争点で一致できる勢力が「小異を捨てて大同につく」のは政治運動としては批判されるべきことではない。

護憲派、とりわけ原理主義的護憲派に対して最も厳しい批判を展開しているのが井上氏である。井上氏(2015)は、原理主義的護憲派は「自衛隊に永遠に違憲の烙印を押し続けることで、違憲事態を固定化しようとしている」点で立憲主義を裏切っていると批判しているが、その前提には、彼らが自衛隊と安保を「専守防衛の範囲内ならOKと事実上容認している」という判断がある。しかし、この批判は不当である。

第1に、自衛隊と安保を事実上容認している人はもはや原理主義的護憲派ではない。井上氏が原理主義的護憲派として名指ししている人の多くは、私の分類では外見的原理主義的護憲派であって、解釈論では確かに原理主義的解釈を維持しているが、政策論は積極的に論じていない人たちである。

第2に、原理主義的護憲派も、自衛隊の海外派兵や安保法制など、その時々の解釈改憲による違憲状態の拡大に反対する運動に参加してきたことは確かであり、それに比べて自衛隊や安保の廃止を主張する運動が弱かったのは事実であるが、これは政治的力量の弱さから常に受け身の反対運動を強いられてきた現実を反映した結果である。

物事には順序というものがあるので、目の前で違憲状態を拡大しようとする政治が行われているとき、まずはそれを阻止することが先決である。それが実現しないうちに、自衛隊廃止・安保破棄のための政治運動を組織することはできないだろう。しかし、だからといって原理主義的護憲派が自衛隊や安保の廃止をあきらめてしまったわけではないし、あきらめてしまった人はもはや原理主義的護憲派ではない。

井上氏(2016)はまた、9条は絶対平和主義に基づく非武装中立を要請しており、それを実践するには非暴力抵抗思想が課す「殺されても殺し返さない」という峻厳な自己犠牲責任を負わざるを得ないが、原理主義的護憲派にこの覚悟があるとは思えないし、仮にあったとしても、そのような義務を国民全員に押し付けることはできない、と主張している。しかしこれは9条の要請ではない。9条は「絶対平和主義(pacifism)」ではなく、「平和優先主義(pacificism)」に立脚していると思われる。

松元雅和氏(2013)によれば、絶対平和主義は無条件で、かつ私的場面・公的場面を問わない普遍的平和主義の主張であり、個人的信条としての非暴力の教えであるので、生き方の次元で試されるのに対し、平和優先主義とは、公的場面における平和主義、すなわち政治的選択としての非暴力を主張するものであるから、個人の生き方に関わる問題ではない。個人の思想・良心の自由を保障する日本国憲法と親和的なのは平和優先主義であって、絶対平和主義ではない。ただし、政治的選択としての非暴力といっても、警察力の行使は認められるから、無条件の非暴力主義ではなく条件付きの非暴力主義であり、戦力についてのみ絶対的に禁止される。

憲法9条が政府に命じているのは、日常的な平和の努力と紛争の平和的解決であって、国民に対して不服従や非暴力抵抗の義務を課しているわけではない。もちろん、憲法12条が述べるように、憲法秩序保持のため、「国民の不断の努力」が要請されはするが、これはあくまで倫理的な義務であって、法的義務ではない。

では、日常的な平和外交の努力と紛争の平和的解決の努力にもかかわらず、万が一、日本が他国によって侵略されたらどうするのか。その場合でも、武力の行使は認められず、国際社会への訴えを含めて、あくまでも政治力による解決が求められることになるが、それ以上の具体策については、もはや憲法の答えるところではなく、われわれ日本国民の政治的討議に委ねられている。憲法がすべてを教えてくれるはずだといった憲法万能主義の幻想は捨てなければならない。

<参考文献>

伊勢崎賢治(2016)「インタビュー:護憲派の側からこそ戦争をさせないための改憲案を。これが僕の考える「新9条案」です」『週刊通販生活』 https://www.cataloghouse.co.jp/yomimono/160112/

伊勢崎賢治(2018)「「戦力」による人道法違反を裁く法体系を」「護憲派はポピュリズムから脱却せよ」『9条「加憲」案への対抗軸を探る』かもがわ出版

伊藤真(2017)「憲法は魔法の杖ではない」『季刊 社会運動』425号

伊藤真(2018)「自衛隊違憲論には立憲的意義がある」「文民統制の機能不全」『9条「加憲」案への対抗軸を探る』かもがわ出版

井上達夫(2015)『リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください』毎日新聞出版

井上達夫(2016)『憲法の涙』毎日新聞出版

今井一(2015)『「解釈改憲=大人の知恵」という欺瞞』現代人文社

内田樹(2002)『「おじさん」的思考』晶文社

加藤典洋(2015)『戦後入門』ちくま新書

小林直樹(1982)『憲法第九条』岩波新書

杉田敦(2017)「九条は立憲主義の原理を示す」『季刊 社会運動』425号

想田和弘(2017)「「新9条」を創る」『季刊 社会運動』425号

千葉眞(2009)『「未完の革命」としての平和憲法』岩波書店

寺島俊穂(2004)『市民的不服従』風行社

豊下楢彦(1996)『安保条約の成立――吉田外交と天皇外交』岩波新書

内藤功(2012)『憲法九条裁判闘争史』かもがわ出版

中北龍太郎(1997)『国家非武装の原理と憲法九条』社会評論社

中島岳志(2018)「「立憲的改憲」論」東京新聞 2018年2月26日夕刊

長谷部恭男(2004)『憲法と平和を問いなおす』岩波新書

松竹伸行(2017)『改憲的護憲論』集英社新書

松竹伸行(2018)「現行9条と自衛隊が共存する道を探る」「団結する姿勢は改憲派に学べ」『9条「加憲」案への対抗軸を探る』かもがわ出版

松元雅和(2013)『平和主義とは何か――政治哲学で考える戦争と平和』中公新書

山尾志桜里(2017)「立憲的憲法改正のスタートラインとは」WEBRONZA 12月6日

山尾志桜里(2018)「「立憲的改憲」で国民の議論を成熟させる」「安倍加憲反対の豊かなバリエーションへ」『9条「加憲」案への対抗軸を探る』かもがわ出版

矢部宏治(2014)『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』集英社

矢部宏治(2016)『日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか』集英社

(社会理論学会会員)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最新号トップ/掲載号トップ/直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧