【アフリカ大湖地域について考える】

(11)大自然のなかでみんなへとへと

◆ 十字架が盗まれた

ケニアは、赤道が国土の真ん中を串刺しにする。ほぼ一年中、太陽が大地を直角に照らし、昼と夜の時間はいつもそれぞれ12時間ずつで、春夏秋冬の感覚はほとんどない。もっとも、季節のしるしが全然ないわけではない。雨季と乾季の区別があり、7、8月のしばらくは寒い日もあり(と言っても、一般に暖房は使わない)、そして、年に一度ジャカランダの花が咲くことだ。

10月、11月のナイロビは、ジャカランダの薄紫色で満たされる。背の高い木の枝に咲くところは日本の桜に似ているが、シーズンは桜より長く、2、3ヶ月は咲いては散り、散っては咲くを繰り返す。昔の人はかくも多くのジャカランダを植えたものだ感心するほど、街じゅうが花でおおわれ、花弁の薄紫色が空の青さと溶けあう。駐車していた車は、ワイパーで花吹雪を散らさないと動かせない(写真参照)。

ジャカランダの花

そんなある日、メルーに住むティーンエージャの少女Dから連絡が届いた。メルーはナイロビの北東、車で4時間ほどの場所にある(ケニア地図参照)。「叔父の墓の十字架がなくなった、どうしよう」

メルー ~Wikipedia より

ケニアでは一般に、遺体は郷里の自宅の一画に棺ごと埋める。「RIP(Rest In Peace〈安らかに眠れ〉)」という言葉と名前、生年、没年を記した十字架を建てる。高さ30センチくらい、幅20センチくらいの、その小さな十字架がなくなってしまった、つまり、盗まれたのだ。

あたりは町から離れ、電気・水道はおろか、道路も届かず、ただ険しい坂道が繰り返す場所だ。小農の家が点在するが、垣根も塀もない。盗みたければ誰でも簡単に盗める。薪にするか、屋根の修理に使うかだろうか。あちこちの墓からたくさん盗んで、ペンキを塗りなおして売るためだろうか。

Dの叔父は、数年前に事故死した。Dの母はシングルマザーで、ナイロビで働く叔父からの送金が、生活とDの学費を支えていた。死んでしまったので、Dは進学をあきらめた。

◆ 農耕地と砂漠地の境界

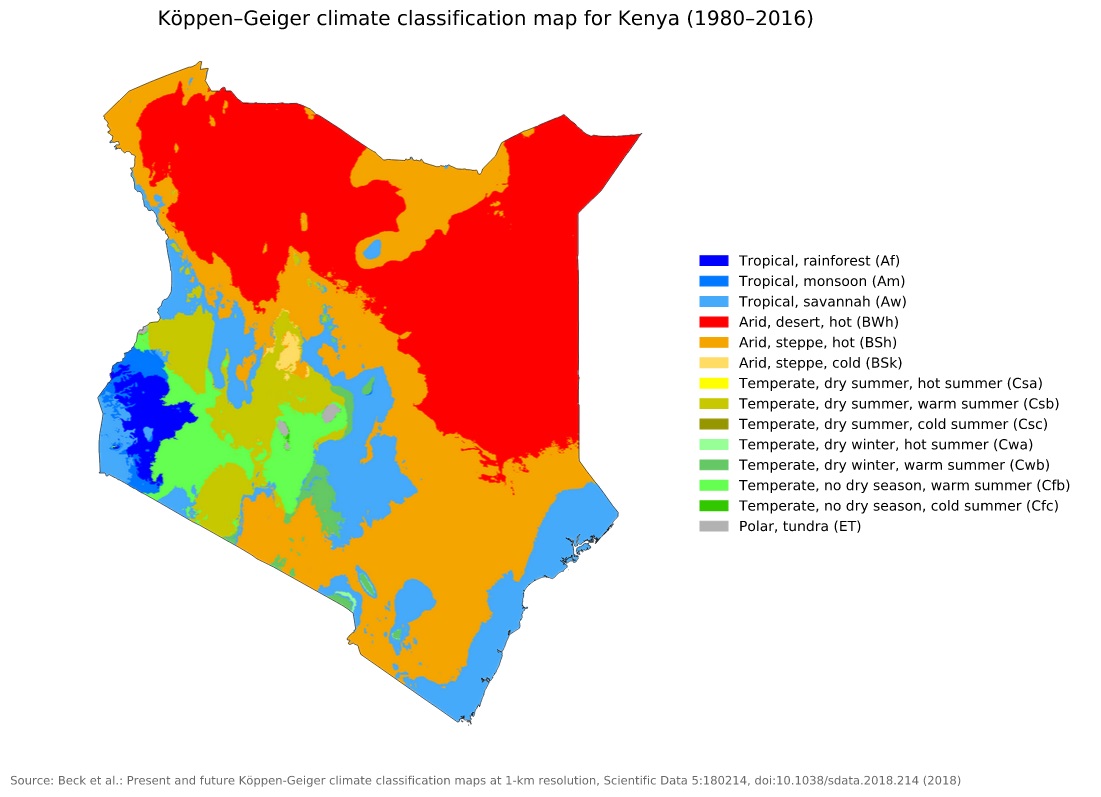

ケニアは58万平方キロメートル、日本の1.5倍の広さだが、耕作可能地は2割程度で、それは国土の南西部に広がる高原地帯と重なる。なかでも、国のほぼ真ん中に位置するケニア山は、深い緑と豊かな雨の源だ。キリマンジャロ山に次ぐ、アフリカ大陸第二の高山で、5,199メートルの山頂はいつも雪に覆われている。全般的に傾斜がゆるやかで頂上が平らに見えるキリマンジャロと異なり、とんがったピークがそびえるのが特徴だ。

ケニア気候図 ~Wikipedia より

これに対し国土の北半分はおおむね乾燥・半乾燥地で、人口密度が低く、人々は放牧で生業をたてている。広いばかりに主要都市から遠い、いわゆる僻地だ。2000年代後半に携帯電話の鉄塔がぽつぽつと建てられ、ようやく情報で「外界」とつながり始めた。2012年にトゥルカナで石油発見というビッグニュースがあったが、まだ商業生産には至っていない。2020年サバクトビバッタの被害地域ともおおむね重なっている。

Dが住むメルーは、ケニア山のすそのの北東部にあり、農耕適地と乾燥地帯のいわば境界にあたる。紅茶、ミラー[注1]などの商品作物を栽培できるので、貧しいことは貧しいが、ふつうならどうにか食べていける。近所の畑で日雇い仕事をしたり、自給自足のイモ、トウモロコシを栽培したり。ただこれは言い換えれば、悪天候、凶作など、ちょっとでも悪条件があれば、それはすぐに暮らしを直撃するということだ。

そんなところに生を受けた人たちは、子供のころから、ヒナのように口を開けていれば誰かが食べ物を運んできてくれるわけではなさそうだと、自ずから学んでいく。戦わないと食べていけない。たとえば、誰かの墓から十字架を盗むとか。

[注1]ミラーは、軽い覚醒作用をもつ嗜好品。カート、チャットとも呼ばれる。

◆ 野生のエルザ

Dの村はメルー国立公園ととなりあわせだ。メルー国立公園は、1960年『野生のエルザ』を著したジョイ・アダムソンのゆかりの地だ。東京のケニア大使館は、「総面積870平方キロメートルのメルー国立公園(Meru National Park)は、かつて“野性のエルザ”の著者、ジョイ&ジョージ・アダムソン夫妻が滞在した国立公園として、人気の高い国立公園」(駐日ケニア共和国大使館ホームページ)[注2]と宣伝する。

60~70年代、おりしも先進諸国で環境問題への関心が高まるなかだ。彼女の著作は映画にもなり、空前の保護ムードで世界を圧巻した。大自然と野生動物は、ケニアの国際的イメージ向上におおいに貢献した。

ただ、地元の人たちがこれを「おらが村の誇り」と感じているかどうかは別かもしれない。一般にケニア人は、たとえいかに貧しい村であろうとも、ふるさと自慢、お国自慢が好きだ。ところがこのエルザとアダムソン夫妻については、筆者のかぎられた経験ではあるが、こちらからもちかければ話は通じるが、だからと言って、先方からあえて話題にしてきたことは、ただの一度もない。確かに、著作と映画はよく売れたが、そのおかげで現地人に直接いいことがあったのかどうか。

後に、ジョイ・アダムソンは現地人に、夫のジョージ・アダムソンは密猟者に、それぞれ殺害された。このようなこともあって、いっとき世界、特に西側を中心に、自然保護のうえでいちばん危険なのは人間なのだと、かなり過熱した主張が聞かれた。さすがに昨今は、あまりに過激な態度は見直され、地域の人々と野生生物との持続可能な共生をめざそうというのが主流だ。しかし、「雄大な自然」に対しては、外国からこれを憧憬のまなざしで見る者と、そこで生まれた者との間には、いまなお少なからず温度差があるような気がする。

[注2]「野性」ではなく「野生」ではないかと思われるが、ホームページ(日本語)原文のまま。

◆ 土にまみれて働く国民を励ます

10月20日は「ナショナル・ヒーローの日」で国民の祝日だ。1952年のこの日、独立闘争に手を焼いたイギリス植民地政府が非常事態宣言を発出し、後に初代大統領となったジョモ・ケニヤッタをはじめ、数百人のアフリカ人指導者たちを投獄した。これを記念したものだ。

式典でウフル・ケニヤッタ大統領が演説した。国の歴史を振り返りながら、コロナ禍の逆境にはあるが、コーヒー、紅茶、食肉、牛乳など主だった部門を支援する政策についてはこれを一つ一つあげ、土にまみれながら働く国民を励まそうと語りかけた。

演説の終わりに大統領は、1年半以上続いていた夜間外出禁止令を解除すると宣言した。陽性率が下がったためで、集会の人数制限も緩和された。もっとも、ワクチン接種率は成人の5パーセントにも届いていないなかだ。多くの人々は、規制緩和は歓迎するものの、これは実勢に則したものというより政治的理由に違いないと考えている。2022年8月には、5年に一度の大統領選挙と国会議員選挙が予定されているためだ。選挙運動には人の移動と集会がつきものだ。

◆ よく生き延びてくれた

ケニアは、コロナ禍のインパクトを最小限にするための経済対策を、いちはやく取り入れた国の一つだ。税の減免、公定歩合の引き下げのほか、政治的姿勢が誰にでもわかりやすいように、国家元首・閣僚が自発的にサラリーをカットします、というのもあった(The Pandemic Response and Management Bill, 2020)。しかし、ホテル・レストラン業はGDP成長マイナス47パーセント(2020年)という深刻な落ち込みで、その影響は社会のあらゆる人々に及んでいる。税の減免も、労働人口の8割超を占めるインフォーマルセクターの人々にどれほどの恩恵があったのだろう。

筆者の知人は、観光客を国立公園に案内するガイド兼運転手だ。借金してようやく中古のランドローバーを手に入れたばかりだが、昨年以来、ビジネスはゼロである。葬儀や結婚式、ときには引っ越しの手伝いをして糊口をしのいでいる。また、とあるグロッサリーショップでのこと、ロックダウンの真っ最中であるにもかかわらず、やけに人がいてごった返していた。よく見ると、客より従業員の方が多い。店主は、採算は合わないものの、3割カット、あるいは半額でも、なんとか給与を払い続けていたのだろう。

公立学校が今年1月から対面授業を再開したが、子供たちも教員も重すぎるストレスをかかえこんでいる。オンライン授業に切り替えるための設備も予算もないから、2010年は10ヶ月もの休校になってしまった。その長いブランクをキャッチアップするため、いま、すさまじい詰め込みカリキュラムとなっている。子供が疲れていれば保護者もうつうつとしてくる。

さらに悪いことに、2021年に入ってから十分な降雨がない。コロナ禍、アフガニスタン、エチオピアなどの大ニュースに隠れて、メディアではあまり目立たないが、10月現在、200万人以上が飢餓の危険にあり、一部では政府による緊急食糧配布が行われている。

置かれた社会経済的条件のためか、それとも信仰のためだろうか、ケニア人は一般にレジリアンス・レベルが高い。それでも、いま国民全体がへとへとなのだ。よくこの一年を今日まで生き延びてこられたものだと、つい感心し、思わず抱きしめたくなってしまう人にしばしば出会う(濃厚接触になるので、実際はハグできない)。

◆ ちまちましたもの

「ナショナル・ヒーローの日」と同じころ、ケニアのキタシロサイの人工繁殖プロジェクトが話題になった。現存するのはたった2頭で、そのうちの1頭のメスサイからの卵子採取を、高齢などの理由であきらめるとのこと。これらのサイはチェコの動物園から移送されたもので、採取された卵子は人工授精のためイタリアに送られるという、国際的プロジェクトだ。絶滅の危機に瀕しているのは、さかんに密猟されたためだとされるが、となると、やはり確かに人間が諸悪の根源なのだろう。

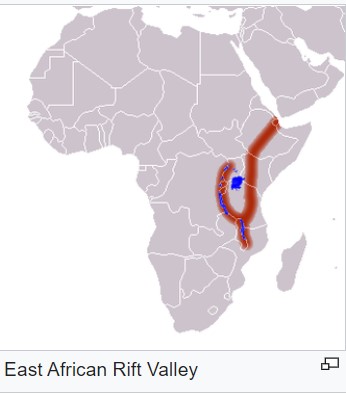

東アフリカを俯瞰してみよう。東西に走る赤道に、ちょうど十字をかけるように南北に二本走っているのが、リフトバレーだ。ジブチからモザンビークまで至る大地の割れ目だ(地図参照)。自然のスケールの大きさに比べれば、国境とか国の制度とかいった人間が決めたものごとが、いかにちまちましたものか。国どうしの対立どころか、国の中でもいがみあうとは、いかに人間がちっぽけで愚かなものであるか。こう認めざるを得ない。そして、いま残る自然を護ることは、ケニアばかりか人類全体のために計り知れない価値をもつ。

リフトバレー(大地溝帯) ~Wikipedia より

しかし、国境がちまちましたものであろうが、人間がちっぽけだろうが、人間というものは、いまある仕組みのなかで食べて行くしかないのではないか。与えられた条件と能力の範囲で、今夜の食べ物と寝床を確保し、明日へとつなげていくしかないのではないか。

Dの村のある若者が言っていた。メルー国立公園付近にはときどきゾウが出てくる。危ないので、遭遇したら、木に登ってやりすごすそうだ。さて、盗まれてしまった十字架だが、作り直してもまた盗まれるだろう。どうしよう。

(元国連職員、ナイロビ在住)

[参考文献]

・MIRAA (KHAT) FARMING – Discover Meru County

・BBC “Kenyan northern white rhino Najin retired from breeding scheme”, 22 October 2021

・国立公園・国立保護区 | トラベル | 駐日ケニア共和国大使館 (kenyarep-jp.com)

・Meru National Park | Kenya Wildlife Service (kws.go.ke)

・ジェトロ「ビジネス短信」、2021年9月15日、2021年10月22日

・Nation “Isiolo County to distribute food to 20,000 familites”, 10 Octo er 2021

・The Guardian “Drought puts 2.1 million Kenyans at risk of starvation”, 15 September 2021

・The Guardian “’Rolling emergency’ of locust swarms decimating Africa, Asia and Middle East”, 8 June 2020

・The Pandemic Response and Management Bill, 2020

・CNN.co.jp,「最後に残ったキタシロサイ、2頭のうち1頭が繁殖計画から引退」、2021年10月25日

・Aljazeera “One of last 2 northern white rhinos dropped from breeding project”, 22 October 2021

・The New York Times “The Man Who Loved Lions”, 23 August 1989

・The Great East African Rift Valley (thegeoroom.co.zw)

・公益財団法人国際労働財団「2019年 ケニアの労働事情」

(2021.11.20)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最新号トップ/掲載号トップ/直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧