【アフリカ大湖地域の雑草たち】

相手の実力―アフリカ大湖地域の雑草たち(21)

本稿は、コンゴ動乱についての先行する三稿『アフリカ大湖地域の雑草たち(17)、(18)、(19)(それぞれオルタ広場2022年5月号、6月号、7月号掲載)』の続きである。

言うは易し、行うは難し

「コンゴにいる国連軍は占領軍ではない、友人でありパートナーなのだ」(ラフル・バンチ国連事務総長特別代表)言うは易く行うは難しである。

1960年6月30日にベルギーから独立したばかりのコンゴ共和国(いまのコンゴ民主共和国、本稿ではコンゴという)の依頼を受けて、国連安保理は1960年7月14日、7月22日、8月9日の三本の決議をあげ、国連軍(ONUC)を派遣した。ベルギー軍が侵攻しカタンガ州分離独立の動きを招いたことから、ベルギー軍の撤退を促してコンゴの独立と領土を守り、あわせて法と秩序を回復する目的だ。

コンゴのルムンバ首相は、依頼して来てもらったのだから、ONUCはコンゴ政府の意に添うように行動するはずだと期待した。これに対しハマーショルド国連事務総長は、安保理のほかは誰からの指示も受けない、だからコンゴの命令どおりに動くわけではないという立場だ。コンゴ政府と国連職員(事務総長、同特別代表以下ONUC職員)との間でしばしばコンフリクトがおきるようになった。

そんななか新しい問題が次々と発生した。ベルギー軍の撤退とカタンガ州にばかり関心を向けていたころが、懐かしく思えてくるほどだ。

カタンガにとどまらず

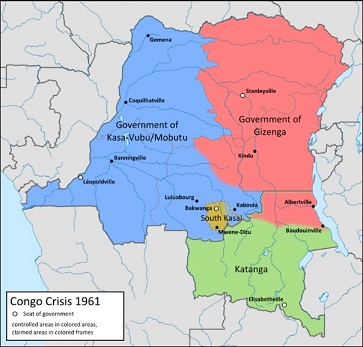

中央政府に反対するのはカタンガ州にとどまらなかった。8月9日、カサイ州南部が分離独立を宣言した(南カサイ・カロンジ政権、地図参照:黄色が南カサイ、緑がカタンガ、wikipediaより)。カタンガ州に隣接し、ダイアモンドを産出する。これを指導したアルバート・カロンジは、閣僚人事などでルムンバへの不満があり、中央集権制より連邦制を望むカタンガ州のチョンべと歩調を合わせていた。中央政府は国軍を投入し制圧を図ったが、女性、子供を含む市民が巻き込まれ、25万人が難民となった。

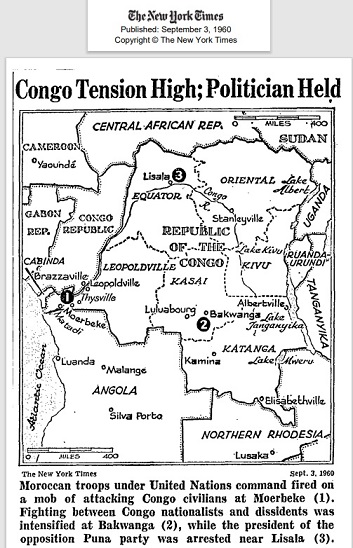

数日間続いたこの戦いは「バ・ルバールルア紛争」と呼ばれ、バ・ルバ人たちがそのエスニシティゆえに一方的に攻撃されたため、「ジェノサイドの性格」(9月9日、安保理896会合での事務総長発言、パラ101)を有していた。自衛のため発砲したONUC(モロッコ兵)により、コンゴ人に最初の犠牲者が出たとの記録もある(The New York Times, “Congo Conflict in Kasai Region Becoming A War: Lumumba and Kalonji Units Well Armed – U.N. Troops Kill Congolese Attacker”, 3 September 1960)。

さらに同じころ、カサイ州に隣接する赤道州でも分離独立の動きがあり、国軍が投入された(地図(The New York Timesから転写)参照)。

憲政の危機

コンゴ政府を代表するのが誰なのか、わからなくなってしまった。

9月5日夕刻、カサブブ大統領が国営ラジオ放送を通じ、ルムンバ首相を罷免し、後任に指名したジョセフ・イレオ上院議長に組閣を命じたことを発表した。この大統領令には二人の閣僚が合意しており、憲法で定められた要件を満たしていた。同じ5日夕刻、首相も演説し、大統領を罷免したことを伝えた。続く9月7日と8日、議会が声明を出し、大統領と首相が互いに罷免しあった命令はいずれも無効だとした。大統領令を支持した二人の閣僚は辞任した。

こうして、大統領、首相、議会がそれぞれ三者三様の立場を主張した。もともとこのような体制がつくられたのは、予定された6月30日までになんとか独立の準備を間に合わせる、そのための苦肉の策だったらしい。

これにとどまらなかった。9月14日夕刻、軍が声明を出した。「政府が勢力争いにあるなか、軍が全権を掌握した」

こうして争いの主体は四者となった。仲間うちで決着をつけてもらう以外ないのだが、食料や医療の緊急支援を止めるわけにはいかない。さらに、軍の声明を受けて要人たちが自分と家族の命の危険を感じ、それぞれがONUCの保護を求めてきた。待ったなしである。

国連の平和的暴力

このような事情に対し、国連軍はどこまで平和的で、かつ、精いっぱい強力になれるのだろうか。この時点の安保理は、武力行使もやむなしという指示をまだ出していない。

とられた対策は、主要な空港の閉鎖(9月5日)と国営ラジオ局の閉鎖(9月6日)だ。前者は、紛争を助長する人や物資が対象地域に流れこむのを止めるためだ。後者は、レオポードビル(今のキンシャサ)市民が大量に「radio war」へ動員され暴徒化するのをあらかじめ防ぐためだ。

ONUCの4年間の活動の中でも、はたして最善の策だったのか、是非が問われた事例の一つである。なお、空港と放送局の閉鎖は、それぞれ9月12日、9月13日まで続いた。

釈明と抗議

事務総長は、これらを安保理に事後報告した(9月9日、安保理896会合、パラ96)。

「コンゴ政府当局に事前相談していません」

ONUCの根拠である7月14日安保理決議(S/4387)では、事務総長に「コンゴ政府と相談すること」という大枠のしばりをかけている。しかし、誰が相談相手なのかわからなかったのだ。

ならなぜ、あらかじめ安保理に諮らなかったのかという疑問がわくが、これに対しては、あくまで現場レベルの緊急対応だったとのこと。

「事務総長である私にも相談はありませんでした」「ニューヨークに座ってプロトコールを話し合うのは簡単です。しかし、前線におかれたら、どうしても知恵と勇気を駆使しなければならないときがある」

コンゴ政府も安保理も、このような釈明に納得したわけでは必ずしもない。9月8日、首相は記者会見し、空港と放送局を解放しないかぎり、ONUCの即時撤退を要求すると抗議した。大統領も別に抗議声明を出した。安保理では、いくつかの国が事務総長をはっきり批判した。

国連はいったいどこまでやるのか

空港と放送局の閉鎖という対応がとられる前(9月4日)、イギリスのオブザーバー紙は、ONUC活動を評価し、すでにこう書いていた。「国連がここまである国のなかで伸長し、ここまで国家主権に侵入したことはいまだかつてない。国連がここまで「国家を超える存在」という概念に近づいたことはない(The Observer, “The U.N. in the Congo: A Great Precedent”, 4 September 1960)」

この記事は事務総長を支持するイギリスの立場を伝えたものだが、意見を異にする国も多かった。この理解しにくい国連というものについて、さまざまな疑問が呈された。「国連はいったいどこまでやれるのか」「もっとコンゴの言うとおりにやってあげればいいのに」「世界政府なのか」と。

人事交代

そのようなさなかの9月8日、レオポードビルの事務総長特別代表が交代した。初代のバンチ代表(アメリカ人)の後任のCordier(アメリカ人)に代わる、三代目のDayal(インド人)である。ONUC幹部職員にアメリカ人が多すぎるとの批判(たとえば、9月14日安保理901会合でのソ連発言)があった。これに対する政治的な対応だったのか、それとも職員のプライベートな事情もあったのか。ボスの交代に伴い、そのアシスタントも何人かは交代したに違いない。仕事の真っ最中の、めまぐるしい人事交代を、現場の人たちはどう感じただろう。

新・事務総長特別代表は、9月10日に首相と大統領にそれぞれ面会し、彼は翌1961年5月まで任にとどまった。

撃ち合いは避けられた

インターネットはおろかテレビも普及していない当時、ラジオはライフラインだ。放送局閉鎖の直後、それを知らずに首相が訪れた様子についての新聞報道がある。

ONUCの中尉が「どうしても強行突破なさるのなら、あなたを撃ちます」と首相をブロックするに対し、首相護衛官がリボルバーを抜いた。ONUCはガーナ兵だが、この中尉はガーナ軍所属のイギリス人だった。ただし、銃撃が交わされたという記録はない(The Guardian “Soviet Fulminations”, 12 September 1960, The New York Times, “U.N. Troops Halt Raid by Lumumba on Radio in Congo”, 12 September 1960)。

流血が避けられたのは、ONUC兵が俊敏で、コンゴ兵を武装解除させたためだというが、これは英米の報道である。ここで国連と争ってもいい結果にはならぬと、瞬時に判断できた兵士もいたのではないか。首相の護衛は精鋭部隊だったにちがいない。当時のコンゴに優れた人材が全然いなかったわけではない(たとえば2022年6月号拙稿で紹介したカンザ国連代表)。

エスニック対立

上述の南カサイでは、大勢のバ・ルバ人が避難民となったことが、カサイ州全体の経済的破城をまねいた。事務職、技術職のほとんどがこの出自の人たちだったため、働く人がいなくなってしまったのだ。

ここでふと考える。エスニシティと社会での職能・役割が一致していたとは、自然とそうなったのか。それとも、先立つ何十年もの間、教育や機会のうえでエスニシティを基準にして人々を分割する統治がなされてきたためなのか。コンゴは自然条件にも恵まれ、食料自給ができた。エスニシティでいがみあう理由は、もともとはない。外からその理由を持ち込まれないかぎり。

関連して思い起こされるのは、1994年のルワンダのジェノサイドだ。エスニック対立の背景には、分割統治という歴史的事情があった(オルタ広場2021年2月号、拙稿)。

さらに、南カサイ分離独立の動きは、ヨーロッパ人傭兵が指揮していたという記録もある(New York Times “Kalonji’s Recruits Enter Kasai to Join Anti-Lumumba War”, 4 September 1960)。

エスニック紛争はあくまで仲間内の争いで、外国には責任がないと考えがちだ。しかし、それだけだろうか。

もともとムリだったのだ

上述のように、国連とはいったい何なのかさまざまな疑問が呈されるのに対し、コンゴについては、はっきりしたイメージができあがりつつあった。いわゆる「国際社会」、たとえば各国代表者、国際政治専門家、西側メディアなどの見方である。つまり、コンゴにはまだ独立できる実力はないのだ、もともと無理だったのだというものだ。国連事務総長特別代表は、1960年9月の報告書で、次のように表現した。

コンゴ人の公務員、指導層、専門家であって訓練をされた者は「ほとんど絶無」で、行政経験・政治経験は「ぎょっとするほど皆無」だ(First Progress report to the Secretary-General from his Special Representative in the Congo, Ambassador Rajeshwar Dayal21 September 1960 S/4531)。

総論としては妥当な見方だったかもしれない。また、ネガティブ評価も、ときには役に立つ。たとえば事務総長は、「カサイ州に送られた国軍兵士のなかには、独立以来のこの2ヶ月というもの、サラリーをまったくもらっておらず、食べ物もない部隊もあった。となると、命令に背き、市民を略奪するほかない」(安保理896会合、同パラ100)とあえて具体的に伝え、人道的、経済的支援に世界の国々を動員し、大きな流れを促進した。

上から目線

しかし、そんなものだと思い込んでしまい、気の毒だから助けましょうと、上から目線におちいるとどうだろう。相手にしている主体の実力を見誤ることにつながるのではないか。

その後、事情はいっそう深刻かつ困難になった。国内の紛争は止まず、諸外国との関係は複雑になり、さらに国連事務総長に対する批判はトーンをあげ厳しくなった。それはあたかも、「国際社会」がコンゴにすっかり翻弄された、そんな事態と言えるかもしれない。

コンゴみたいにはなりたくない

これを書く2022年、ケニアでは5年に一度の大統領選挙があり、普段より国政に人々の関心が向かっている。ケニアは独立に先立って、流血の闘争を経験した。独立は1963年、コンゴの3年後である。当時多くの人が「ケニアもコンゴみたいに大混乱になるのではないか」と危惧した。ところが実際は、アフリカの中でも特筆できる安定したあゆみを始めた。いろいろな要因があるが、コンゴから学んだことも大きい。隣の国の様子を等身大で見て、偏見や思い込みを避けて。

「自由のために戦っているのはコンゴだけではない、アンゴラ、アルジェリア、ケニア、モザンビーク、二アサランド、ローデシア、ルアンダーウルンディで。弾丸も抑圧もこのうねりを止めることはできないのだ(Patrice Lumumba: Speech at the opening of the All-African Conference in Leopoldville, 25 August 1960, Moscow, Progress Publishers, 1961)」これは、政変前のルムンバ首相の演説だ。

ケニアだけ、アフリカだけでもないだろう。アジアで、ラテンアメリカで、当時の人々がコンゴの動きを注視していなかったはずはないのである。世界は互いに支えあっている。

調べれば調べるほど真実が現れる。壮大な歴史のかけらをつかむことさえ難しいが、引き続き勉強していこう。

(ライター・在ナイロビ)

(2022.9.20)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最新号トップ/掲載号トップ/直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧