【コラム】

中国単信(80)

中国茶文化紀行(17)闘茶①

「闘茶」とは、あまり聞きなれない言葉だが、茶の点て方や、茶の香りや味から産地を当てて勝ち負けを競う遊びのことを指す。

日本の鎌倉時代は産地間で品質に差があって、当時、最高級品とされたのは京都郊外の栂尾(とがのお)産の「栂尾茶」で「本茶」と呼ばれ、それ以外の産地の茶は「非茶」と呼ばれた。最初の闘茶は、この二つを飲み分ける遊びであった。日本では「飲茶勝負」「茶寄合」「茶歌舞伎」などと呼ばれ、さまざまな「闘茶」様式が存在し、今でも細々とではあるが、一部の地域に残っている。

実は「闘茶」の源は中国にあり、その歴史は唐時代に遡ることができる。

まず白楽天の「夜聞賈常州崔湖州茶山会境想羡歓宴因寄此詩」を見てみよう。

遥聞境会茶山夜、(遠く境会亭茶山で夜に(賈常州と崔湖州)二人が会うと聞いている)

珠翠歌鐘倶遶身。(二人は美しい女性たちや音楽に囲まれて)

盤下中分两州界、(茶盤が出され、真中を境に常州と湖州の両州に分かれて)

灯前合作一家春。(灯の前に顔を合わせて春を楽しんでいるだろう)

青蛾逓舞応争妙、(青蛾(舞妓)がたがいに踊って妙を争っているだろうし)

紫笋斉嘗各闘新。(紫笋(茶)をともに味わって各自新しさを競っているだろう)

自嘆花時北窓下、(私は花の時、北面の窓の下にいるのを嘆くしかない)

蒲黄酒対病眠人。(病気で伏せっている者に薬酒の蒲黄酒だけが相手なのを残念に思う)

(時馬墜損腰、正勧蒲黄酒)(当時馬から落ちて腰にけがをしたため、蒲黄酒を使っている)

唐の時代に宮廷用の茶を献上するための貢茶制度設けられた。隣接している義興県と長城県の境にある顧渚山に顧渚貢茶院を建て、両県に貢茶を造らせた。毎年、貢茶の製造が終わると、両県の長官は顧渚山の境会亭で宴会を催し、歌舞などで貢茶の完成を祝い、さらに各自の製造した貢茶で、その良さを争う習慣があったことが、この白居易の詩でわかる。

詩は境会亭歓宴の盛況を描写し、自分が病気のため参加できなかった残念な気持ちを表わしている。「盤下中分两州界(茶盤が出され、真中を境に常州と湖州の両州に分かれている)」とは勝負用の両県産の貢茶が一つの皿に真中から分けて載せられているのを描写しているのだろう。両県産の貢茶がどちらも「紫笋」茶と呼ばれていたことから、「紫笋斉嘗各闘新(紫笋茶をともに味わって各自新しさを競っているだろう)」とは、参加者が新茶の貢茶を飲み比べることを表現していて、「闘」とは「競う」という意味である。

この詩からは、当時、「闘茶」があったことがわかる。

この境会亭歓宴で行われたのは、茶産地間の「闘茶」なのだが、何を競ったのかは、詩には明記されていないが、以前、紹介した「茶百戯」といった茶に纏わる遊芸がまだなかった唐代では、おそらく茶の品質、つまり茶の湯の「味」が中心で、それに「味、香」を加えて総合的に判断する「競い方」だったのではないだろうか。

その後、宋代になってからも境会亭のような茶産地における茶生産者間の「闘茶」が引き続き存在していた。下記の范仲淹の詩によってそれが伺える。

「和章岷従事闘茶歌」

北苑将期献天子、(北苑からまさに天子に献上しようとして)

林下雄豪先闘美。(林下の雄豪たちはまず美を競う)

鼎磨雲外首山銅、(鼎は雲外の首山銅を磨いて作り)

瓶携江上中泠水。(瓶には江心の泠水を携える)

黄金碾畔緑塵飛、(黄金の茶碾のほとりに緑の塵が飛び)

紫玉甌心雪涛起。(紫玉の茶甌の中心に雪涛が起きる)

闘余味兮軽醍醐、(茶の味を競って醍醐味の美酒を軽視し)

闘余香兮薄蘭芷。(茶の香りを競って蘭芷(=香草の名)を軽蔑する)

其間品第胡能欺、(その間の品第は誰も欺くことができない)

十目視而十手指。(多数の目が見て、多数の手が指しているからである)

勝若登仙不可攀、(勝者は誰も及ばない仙境に登ったような気持ちになる)

輸同降将無窮恥。(敗者は敗軍の将のように底なしの恥じを感じる)

・・・・

一句目の「北苑」とは、宋時代の最も著名な貢茶院「北苑貢焙」であり、当時、誰もが憧れていた有名な竜団鳳餅(茶の銘柄)の産地である。そして、「闘余味兮軽醍醐、闘余香兮薄蘭芷」の二句を見ればはっきりと分かるように、競う(闘う)中心は「味」や「香」などである。

茶産地間での競い、そして、「味」や「香」など茶の品質での競いという二点から見れば、唐代境会亭の「闘茶」と宋代北苑の「闘茶」、日本の鎌倉時代の「飲茶勝負」は同種だと分かる。そして、この種の「闘茶」は今の茶産地で「茶評審会」(新茶コンテスト、「品評会」)などの形でまだ健在である。ただし、前出の白楽天「夜聞賈常州崔湖州茶山境会想羡歓宴因寄此詩」で記した顧渚貢焙のような二チーム対決(湖州と常州)ではなく、茶農家、茶工場単位で参加するため、地域コンテストなら十数から数十チーム、全国なら百十数チーム、千点以上の出品となる大規模なものもある。

ただし、現在まで変わっていないものがある。それは勝利の喜びである。「勝若登仙不可攀、輸同降将無窮恥。」(勝者は誰も及ばない仙境に登ったような気持ちになる。敗者は敗軍の将のように底なしの恥じを感じる)の一句で勝利の喜びの大きさは十分伝わってくるだろう。それもそのはずで、闘茶での勝利は単に名誉だけでなく、実利益も伴うからである。かつては「闘茶」の勝利者は皇帝への貢ぎ優先権を手に入れることができた。皇帝の歓心を買えば、昇進などにつながるため、長官たちもおのずと真剣にならざるを得なかった。

宋代の宣和(1119~1125年)年間、福建路転運使の鄭可簡はより優れた「銀線水芽」茶を作り出すや、またたく間に昇進したという記録が残されている。現在でも「品評会」で金賞や銀賞を獲得すると、その茶の値段は数倍から時には数十倍にも跳ね上がる。しかも、入賞した銘柄だけではなく、その茶工場の他の銘柄にも波及効果が出て、人気も売り上げも伸びることになる。

たとえば、数多くの「品評会」を通して台湾茶の魅力を国内外に発信したことで、台湾茶を国の支柱産業に成長させたことは、台湾茶業界でよく知られた話である。

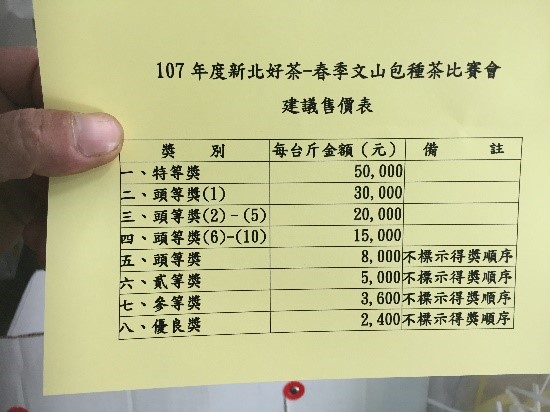

(台湾茶品評会における金賞茶と入賞茶の値段の差)

(台湾の茶工場でも、茶農家でも、茶品評会入賞額はいつも一番目立つところに飾られている)

(大学教員)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最新号トップ/掲載号トップ/直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧