【社会運動】

なぜ薬害は繰り返されるのか

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ワクチンの薬害問題の背景には、薬の効果を過大に評価する一方で、

害を過小評価しようとする医療界の問題がある。

薬やワクチンは体に入れるものだからこそ、

その有効性や安全性を厳しく吟味するのが医療界の役割であるはずなのに、

なぜ薬やワクチンの評価に「甘く」なってしまうのか。

それは医療界が、カネを介して、製薬業界からの影響を強く受けているからだ。

医療界と製薬会社の癒着構造を根本から考える。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◆◆ 子宮頸がんは予防できる時代になったのか?

「薬害」とは、「医薬品の有害性に関する情報を、加害者側が(故意にせよ過失にせよ)軽視・無視した結果として社会的に引き起こされる健康被害」(『ノーモア薬害』片平洌彦/著、桐書房)のことを言います。

慢性的な痛みや関節の腫れ、運動障害、記憶障害、月経不順など、接種後に様々な症状を訴える女性が多発し、2013年6月に定期接種が中止された「子宮頸がんワクチン」──医学的な正式名称は「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン」──の問題も、薬害と言っていいのではないでしょうか。

なぜなら、このワクチンには免疫を活性化する新規の成分(アジュバント)が使われていたことから、国の承認審査の過程で安全性や有効性を懸念する声が上がり、委員の一人からも「この申請はまだ時期尚早だと思います」という発言が出ていたからです(2009年9月29日厚生労働省薬事・食品衛生審議会薬事分科会)。

ところが、「子宮頸がんは予防できる時代になった」というかけ声のもと、製薬会社と医療界、政界、マスコミ、広告業界などが一体となって展開された強力なキャンペーンの大波に飲まれ、このワクチンに対する慎重論はかき消されてしまいました。そして、09年10月にグラクソ・スミスクライン社の製品「サーバリックス」が早期承認された後、翌年12月、あれよあれよという間に公費助成が決まり、13年4月には小学6年生から高校1年生の女子全員を対象にした定期接種まで行われることになったのです(11年7月にはMSD社の「ガーダシル」も承認)。

しかし、定期接種が始まって多くの人が接種を受けたとたんに、副反応の多発が顕在化しました。09年12月のサーバリックスの発売から13年9月までに医療機関と製薬会社から厚労省に報告された副反応は、二つのワクチンを合わせて2,320件に及び、うち医師が重篤と判断したものは538件にも上りました。

もし承認審査のとき指摘された懸念に国が真剣に耳を傾けていれば、激烈な副反応によって青春を奪われてしまうような少女は出なかったかもしれません。それに、こうした安全性軽視によって起こる「薬害」は繰り返されており、過去の事例に学べばこの様な事態は防げた可能性があるのです。

その典型例が、肺がんに適用される抗がん剤「イレッサ」の事件です。新しいタイプの抗がん剤として登場したイレッサは、02年7月に承認申請から5カ月という異例のスピードで、世界で初めて日本での販売が認められました。しかし、販売直後から短期間に多くの患者が服用した結果、間質性肺炎[注]という重篤な副作用が多発し、11年9月までに834人が死亡する最悪の事態となりました。

なぜ、こんなにも多くの「犠牲者」が出たのでしょうか。それは、承認前から医師向けの専門誌などで、抗がん剤の専門家を起用した製薬会社のキャンペーンが展開されたことと無関係ではないはずです。こうした専門家による「がん細胞だけを狙い撃ちする、副作用の少ない薬」という発言を鵜呑みにした新聞各紙も、イレッサの期待を煽るような記事を相次いで掲載しました。

その結果、がん患者、家族、医師などの間で「夢の薬」であるかのような期待が膨らみ、発売されたとたんにイレッサが「乱用」されたのです。発売前から強力なキャンペーンが展開された結果、多くの人に拙速に使われることになり、副作用が多発するという構図は、まさにヒトパピローマウイルスワクチンの事例と「そっくり」です。

このように薬害が繰り返される背景には、薬の効果を過大に評価する一方で、害(副作用)を過小評価しようとする傾向が医療界にあることが指摘できます。薬の有効性や安全性を厳しく吟味するのが医療界の役割であるはずなのに、なぜ薬の評価に「甘く」なってしまうのか。それは医療界が、ヒト、モノ、カネ──とくにカネ──を介して、製薬業界からの影響を強く受けているからなのです。

[注]肺は、気腔とそれを囲む上皮組織を「実質」といい、それ以外の部分を「間質」という。その間質組織の繊維化(肺が硬くなる現象)が起こる疾患。

◆◆ 製薬会社から大学病院に提供される莫大な資金

製薬業界から、もっとも多くの資金提供を受けているのが大学病院です。大学病院は医療界に絶大な影響力を持っています。なぜなら、各医学会の重要な地位の多くを大学病院の臨床系の教授たちが占めており、「診療ガイドライン」などの作成を通して、さまざまな病気の基準値や治療方針を定めているからです。

病気の基準値や治療方針が変わるだけで、薬の売れ行きは大きく変わります。たとえば、日本高血圧学会は現在、『高血圧治療ガイドライン2014』で、140/90mmHg以上(上・収縮期血圧/下・拡張期血圧)を「高血圧」と定めています。しかし、1999年まで高血圧の基準は160/95以上で、多くの医師が昔は「血圧は年齢+90までは大丈夫」と教えられていました。これでいくと70歳以上の人の血圧は、他に健康上の問題がない限り、上が160ぐらいまでは薬は不必要ということになります。

ところが、血圧の基準が厳しくなった結果、高血圧の薬(降圧薬)を飲む人が以前と比べ、大幅に増えたのです。厚生労働省の「平成27(2015)年 国民健康・栄養調査」を見ると、70歳以上ではなんと2人に1人以上(53%)が、「血圧を下げる薬」を飲んでいるという数字が出ています。これに伴い降圧薬の市場規模も、90年代は5,000億円程度でしたが、現在は推計1兆円にも膨らみました。

血圧の基準が昔のように「160/95」に戻れば、降圧薬を飲む人もかなり減るでしょう。今でも、「140という基準は厳し過ぎる」と指摘する医師は少なくありません。しかし、「ガイドライン通りに診療しないと、万が一脳出血でも起こしたら訴えられる」といった意識が働くために、少し血圧が基準値を超えただけで薬を出す医師が多いのです。

また、ガイドラインにはどんな種類の薬を出すべきかも記載されます。薬の値段は国によって決められており、新しい薬ほど薬価が高く設定されているので、製薬会社としては当然、新薬を推奨してほしいということになります。ですから、製薬会社はガイドライン作成に大きな影響力を持つ大学病院の教授らに、さまざまな手段を使って働きかけるのです。

実際、『高血圧治療ガイドライン2014』には、ガイドライン作成委員が企業などから受けた資金提供の申告内容が一部開示されているのですが、それによると「委員またはその1等親以内の親族が個人として何らかの報酬を得た企業・団体」が27社、「委員の所属部門と何らかの産学連携活動を行っている企業・団体」が45社にも及んでいました。

ガイドラインの例からもうかがえる通り、大学病院には莫大な金額の資金が製薬会社から提供されています。近年、こうした医療界と製薬会社との関係に対して世界的に批判が高まり、2013年から各製薬会社がホームページ上で大学病院や医師等への資金提供を情報開示するようになりました。さらに2016年からは、国立大学病院も製薬会社等から受領した金額の総額を情報開示するようになりました。

◆◆ 東京大学病院に於ける企業からの資金提供状況

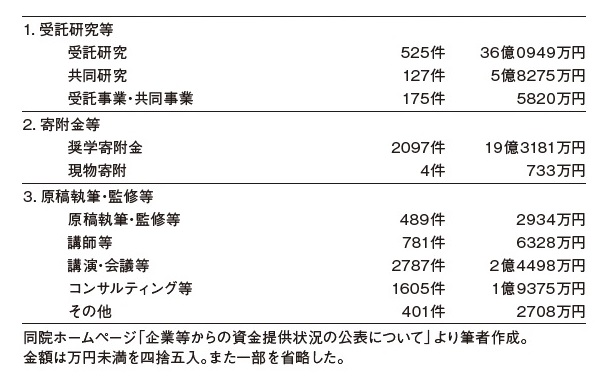

どこから、どんな名目で、どれくらいのカネが渡っているのか、日本全国の大学病院の中でも頂点にある「東京大学医学部附属病院(東京大学病院)」のケースを見てみましょう。同院の2015年度の「企業等からの資金提供状況」は表1の通りです。

表1 東京大学医学部附属病院「企業からの資金提供」(2015年度)

まず、もっとも金額の大きいのが「受託研究」で、525件もあって総額が36億円以上に及びます。この中には、「治験(国から、新薬の製造販売の承認を得るために行われる臨床試験)」の実施にともなって支払われた費用も含まれていると考えられます。また、大学病院では治験以外にも、企業からの委託でさまざまな共同研究が行われています。大学病院はこうした業務を製薬会社から請け負うことで、診療報酬以外にも大きな副収入を上げているのです。

次に注目すべきなのが「奨学寄附金」です。これは、大学病院の各講座(教室)等に企業や個人などから提供される資金で、研究や教育の目的であればほとんどが使い道を限定されません。大学病院の各講座はこのお金を、たとえば教授の秘書を雇ったり、実験器具や事務用品等を購入したり、学会に出張する際の交通費などに充てたりしています。

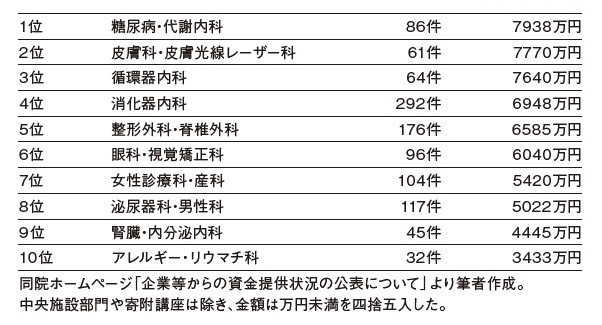

2015年度、東京大学病院は奨学寄附金を約19億3,000万円集めました。その詳細も公表されていますが、もっとも多くの奨学寄附金を集めたのが「糖尿病・代謝内科」で、その額は約7,938万円にも上っていました(表2)。さらにその内訳を見ると、寄附額トップだったのがノボノルディスクファーマ社で850万円。次いで、サノフィ社(800万円)、田辺三菱製薬(650万円)、第一三共(625万円)、武田薬品工業(500万円)などとなっています。

表2 東京大学医学部附属病院「奨学寄附金」の多い診療科(2015年度)

ノボノルディスクファーマ社の主力製品は重症の糖尿病患者には欠かせないインスリンの注射剤で、サノフィ社も同種の製品を販売しています。また、田辺三菱製薬、第一三共、武田薬品工業などは、糖尿病の飲み薬(降血糖薬)を販売しています。

実は、東京大学病院糖尿病・代謝内科の門脇孝教授は、日本糖尿病学会の理事長を務めるなど日本の糖尿病治療に大きな影響力を持つ人物です。これらの企業が糖尿病の診療ガイドライン作成などにあたり、製薬企業に有利になるよう「忖度」を期待して、門脇教授の講座に多額の寄附をしていると指摘されても否定はできないのではないでしょうか。

他の診療科についても見てみましょう。糖尿病・代謝内科の次に寄附金の多いのが、皮膚科・皮膚光線レーザー科で約7,770万円、第3位が循環器内科で約7,640万円、第4位が消化器内科の約6,948万円です。全般的に、生活習慣病やがんなど、患者が多くて薬の市場が大きな診療科の講座に、製薬会社からの奨学寄附金が多く入る傾向があると言えます。

奨学寄附金は講座に入るカネですが、医師個人の懐に入るカネもあります。原稿執筆・監修料や講師料などです。2015年度、東京大学病院には原稿執筆・監修等として約2,934万円、講師等として約6,328万円の収入がありました(表1)。講師料は781件ありますから、東京大学病院の医師は、講演1件あたり約8万円の謝礼を受け取っていることがわかります。

これらについても詳細が公表されているのですが、講師等の金額がもっとも多かったのも糖尿病・代謝内科で、33件で合計約363万円でした。このうち、もっとも多くの金額を支払っているのがアステラス製薬で、6件で約89万円です。ネットで調べてみると、門脇教授が同社主催のセミナーでSGLT2阻害薬という糖尿病の新薬について講演していることが確認できました(日経バイオテクONLINE「東京大学の門脇孝教授、『SGLT2阻害薬の違いは少ない』とアステラス製薬のセミナーで発言」2014年2月5日)。

こうした講演を行っているのは、門脇教授に限ったことではありません。製薬会社は新薬が出るとなると、発売前からその分野で有力な教授や医師などに講師を依頼して、全国各地でセミナーを開催します。こうしたセミナーは頻繁にあり、大学病院の教授らにとって製薬会社からの依頼による講演が、かなり貴重な副収入になっていると想像できます。

◆◆ 医学学会も製薬会社のサポートで運営されている

大学病院だけでなく、専門分野ごとに多数存在する医学関係の「学会」も、製薬会社から多大なサポートを受けています。

メジャーな診療科の大きな学会では年に1回、会員を一堂に集めて研究成果などを報告する大規模な「学術集会」を開くのが慣例となっています。また、ガイドラインが改定されたり、重要な新薬が発売されたりしたときにも、学会の主催による医師向けセミナーが全国各地で開かれます。こうした学術集会やセミナーは、しばしば有名ホテルやコンベンションホールなど立派な会場で開催されるのですが、その会場費や運営費を会員からの参加費だけでなく、製薬会社からの支援金で補っている学会が多いのです。

学術集会やセミナーにはお金だけでなく、ポスター制作や会場運営などのために、人的なサポートも提供されます。その代わり、それらの会場に行くと薬を宣伝するブースが並び、医師たちが座るテーブルの上に薬のパンフレットやボールペンなどのグッズが置かれます。

また、お昼時になれば、製薬会社が主催する「ランチョンセミナー」も催されます。これは、ランチを食べながら有力な医師の講演などを聞くプログラムなのですが、そこで出される弁当は製薬会社が用意をするのです。その代わり、講演が始まる前に薬のPRが行われたり、製薬会社の意向にそった講演が行われたりします。

つまり、製薬会社は学会にヒト、モノ、カネを提供する代わりに、学術集会やセミナーを医師に働きかける絶好の機会ととらえて、自社製品のPRをさせてもらっているのです。

学術集会やセミナーの閉会にあたっては、ホテルの宴会場などで懇親会や交流会が催されることが多いのですが、その費用や段取りも製薬会社がサポートしていることがよくあります。たとえば、日本動脈硬化学会は2012年に『動脈硬化性疾患予防ガイドライン』を改訂したのにともない、全国47都道府県の主要都市で医師向けのセミナーを62回開催しました。

その中で、同学会のホームページからダウンロードできたポスター54回分を調べたのですが、同学会が単独で主催したのは1回だけで、54回中53回は製薬会社との共催でした。そのうち25回が「情報交換会(意見交換会)」付き、21回が「軽食」または「弁当」付きでした。

同学会のセミナーに参加した開業医に話を聞いたことがありますが、情報交換会はたいてい立食パーティー形式で、罪悪感を覚えることもなく、食って飲んで帰ったそうです。むしろ、地域の医師と知り合える機会の少ない開業医などにとっては、このようなセミナーで同業者同士の情報交換ができるのは、とてもありがたいことなのです。

しかし問題は、製薬会社が人、カネ、モノだけでなく、口も出すということです。医師が学会やセミナーで研究発表や講演を行う際には、たいていパソコンでつくったスライドが会場に映し出されるのですが、共催セミナーやランチョンセミナーではスライドを製薬会社が事前にチェックし、自社製品に都合の悪い内容は修正・削除するよう要請することもあるそうです(医薬経済RISFAX「講演スライドの事前確認、『検閲』批判も製薬企業が登壇する医師に改善求める事例も、自主規制『行き過ぎ』か」2016年8月17日)。

さらに、製薬会社は医学論文の作成にも関与することがあります。たとえば米国では、「ホルモン補充療法剤で、乳がんなどを発症した」とする訴訟が起こされたことがあるのですが、その裁判の過程で少なくとも同薬に関連する40本の論文が、製薬会社に雇用されたゴーストライターによって書かれていたことが09年に発覚しています(薬害オンブズパースン会議「注目情報」2009年9月30日)。

2017年4月、日本でも同様の事例が発覚しました。バイエル薬品が宮崎県の診療所で患者に無断でカルテを閲覧し、個人情報を含む診療データを入手していた疑いが内部告発によって明らかになったのですが、そのデータをもとに診療所の院長名で医学誌に投稿された論文を同社のプロダクトマネージャー(当時)が書いた疑いも浮上したのです(文春オンライン「バイエル薬品“代筆論文”問題 医学界にも存在する『ゴーストライター』の正体 内部告発者の証言」2017年4月26日)。

こうした製薬会社によるゴーストライター論文の存在は、世界的に指摘されています。「米国医師会雑誌(JAMA)」の研究グループが世界的に有力な医学誌6誌を対象に、08年に発表された論文約900本を調べたところ、医師が名義貸しだけをしている「ゴーストオーサー(幽霊著者)」によるものが7.8%(原著論文では11.7%)もあったそうです(日経メディカル「見て見ぬふり? 論文のゴーストライター」2009年10月19日)。つまり、日本でもバイエル薬品の事例は、氷山の一角である可能性が高いのです。

◆◆ ヒトパピローマウイルスワクチン問題も背後には癒着の構造が

このように日本全国の医師は、ガイドライン、学会、セミナー、論文、そして病院やクリニックに訪れる営業社員などを通して、常日頃からさまざまな形で製薬会社の大きな影響を受けています。製薬会社に批判的な目をもって、自分で世界中の論文を調べて、真実を知ろうとしない限り、製薬会社の影響下から自由になるのは容易なことではないでしょう。

それに、ワクチンに関していえば、それがとくに開業医では貴重な収入源になることも忘れてはいけません。たとえば小児科医の間には「夏枯れ」という言葉があります。暑くなると風邪をひく子どもが減るので、受診する患者が減ってしまうのです。その収入減を補うものとして位置づけられているのが、季節に関係のないワクチンなのです。自分たちの食い扶持にかかわることなので、ワクチンを頭から否定することは難しいのです。

そのため、医療界には当然、薬やワクチンの効果を過大に評価し、害を過小評価する傾向が生まれます。前述した通り、学会で有力な立場にいる医師ほど、製薬会社からのサポートを受けているので、薬やワクチンに甘い評価をするでしょう。そして、そのような人たちが、国の薬やワクチンの審査等にあたっても中心的な地位を占めるようになるのです。

ヒトパピローマウイルスワクチンについても、副反応の多発を受けて国は安全性について再検討したのですが、13年から14年にかけて審議を行った合同会議の委員15人のうち、グラクソ・スミスクライン社あるいはMSD社からの資金提供を受けていなかった委員はたった4人しかいませんでした。つまり7割以上の委員が、まさに審査対象となっている当のワクチンメーカーから資金提供を受けていたのです。

この合同会議では、副反応の原因をヒトパピローマウイルスワクチンの成分(アジュバント)によるものという説をことごとく否定し、注射の痛みにともなう「心身の反応」とする結論を下しました。現在でも医療界からは、「少女たちの症状はワクチンと直接の因果関係はない」とする主張がたびたび聞かれます。また、日本産婦人科学会や日本小児科学会も安全性には問題ないとして、定期接種(積極的な接種勧奨)の再開を求める見解を何度も出しています。

しかし、ヒトパピローマウイルスワクチンの旗振り役となった産婦人科や小児科の教授たちからなる推進団体には、グラクソ・スミスクライン社やMSD社から多額の資金が流れていたことが明らかになっています。このような、製薬会社と一体とも言える関係にあった人たちから「安全だ」と聞かされてもにわかに信用することはできません(詳しくは拙著『新薬の罠』をお読みください)。

薬やワクチンによる被害を受けないためにも、私たち医療の受け手はまず、医療界と製薬会社が持ちつ持たれつの関係にあることをよく知っておくべきでしょう。そのような実態を踏まえたうえで、医療界から発信される情報を鵜呑みにするのではなく、批判的に吟味することが大切なのです。

また、医療界には、製薬業界と「利益相反」(資金などを提供される関係にあることで、研究内容の中立公正性が疑われる)の状態にあることを自覚して、それを批判的に克服する努力が求められます。そもそも、製薬会社は民間の「営利企業」です。資本の論理に従う限り、一錠でも一バイアル(瓶)でも多く薬やワクチンを売らなければなりません。しかし、医療の論理は、資本の論理とは根本的に「矛盾」するはずです。なぜなら、たくさん薬やワクチンを使うことが、必ずしも人びとを幸せにするとは限らないからです。

しかし、現代の医療は、あまりにも資本の論理に毒されていると私は思います。薬害を繰り返さないためにも、私たちは医療がどうあるべきかを根本的に問い直す必要があるのではないでしょうか。

<プロフィール>

鳥集 徹 Toru TORIDAMARI

ジャーナリスト

出版社勤務等を経てジャーナリストとして活動。『週刊文春』『文藝春秋』などの雑誌に、医療問題を中心に記事を寄稿している。著書に『新薬の罠』(文藝春秋2015 第4回日本医学ジャーナリスト協会賞大賞)。『がん検診を信じるな』(宝島社新書2017)。

<参考図書>

『新薬の罠』鳥集徹/著 文藝春秋(2015年)

※この記事は著者の許諾を得て季刊「社会運動」427号(2017.7)から転載したものですが文責はオルタ編集部にあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最新号トップ/掲載号トップ /直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧